Paranormal Deutschland - Ressort eBooks - kostenlose freiverfügbare Online Bücher

Biographie meiner Gurini Ananda

Alfred Ballabene

alfred.ballabene@gmx.at

gaurisyogaschule@gmx.de

Anandas Gurulinie

Ananda war die Erbin einer Gurulinie, die sich von dem indischen Mystiker Ramakrishna ableitet.

Der Mystiker Ramakrishna und Vater unserer Gurulinie

Ramakrishna hatte mehrere Schüler. Sein bekanntester Schüler war Vivekananda, von dem sich diverse Ashramas und Gesellschaften, wie etwa "Advaita Ashrama Mayavati" in Indien oder "Vedanta Society" in USA ableiten. Unsere Linie leitet sich von Ramakrishnas Schüler Brahmananda ab und hat sich spätestens ab Guru Vayuananda, dem Lehrer von Ananda verselbstständigt. Während die Advaita Vedanta Linie auf traditioneller Dogmatik aufbaut, entwickelte sich unsere Linie aus den Erfahrungen der jeweiligen Gurus. Es handelt sich somit um eine lebendige Lehre, in welche mittlerweile auch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse integriert wurden und welche auf der Medialität und den visionären Fähigkeiten der Gurus aufbauend, sich in eigenständiger Weise entfaltet hat.

Vayuananda, der Guru von Ananda, hatte zehn Schüler, die jedoch alle, außer Gurini Ananda, im zweiten Weltkrieg den Tod fanden. Guru Vayuananda, Anandas Lehrer, hatte einen deutschen Vater und eine indische Mutter, wuchs in einem indischen Ashram auf und kehrte dann nach Deutschland, der Heimat seines Vaters zurück. Er war der Gründer der deutschen Yogalinie.

Gurini Ananda war seine einzige Nachfolgerin. Knapp vor dem Aussterben der deutschen Gurulinie wurde diese durch Ananda vitalisiert und konnte durch ihr Engagement stark expandieren. Zeitweise hatte Anandas Yogagemeinschaft bis zu 200 Schüler, die alle in intensivem Yoga täglich unterrichtet wurden.

Unsere Gurulinie: Vayuananda, Ananda, Ballabene (Vayu) und Gauri

Die Tatsache, dass in Anandas Yogalinie nicht Dogmen, sondern eine Lehre aus lebendiger Erfahrung heraus verbreitet wurde, machte ihre Yogalinie sehr anpassungsfähig. So änderte sich zum Beispiel die Art der Weitergabe insofern, als der Yoga nunmehr per Internet weitergegeben wird. Es handelt sich hierbei um eine persönliche Führung per e-mails und nicht um einen anonymen Massenunterricht per Lehrbriefe oder sonstigem allgemeinen Schriftwerk.

Kindheit und Jugend von Ananda

Ananda wurde 1902 oder 1904 geboren. Ihre Kindheit war zwar nicht glücklich, aber voll der Wunder. Das beginnt mit ihrer Geburt und Herkunft: die Mutter, war die Tochter eines Wunderrabbiners, der Vater der Sohn eines tatarischen Großfürsten.

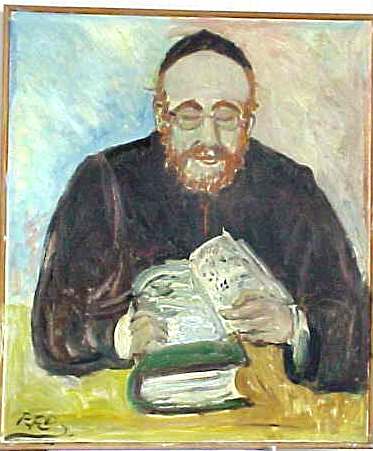

Es war eine Kindheit der Extreme: eine harte, unfreundliche Umwelt und als Hoffnungsschimmer und Zuflucht heilige Schriften aus der Buchsammlung ihres Großvaters. Schriften über das Wirken Gottes und Hinweise auf eine andere, geistige Welt. Neben Talmud und Kabbala gab es viele weitere geheimnisvolle Schriften. Im Alter von fünf bis sechs Jahren saß Ananda oft „verborgen“ unter dem großen Tisch, an dem ihr Großvater die Bocher (Rabbinerschüler) lehrte und hörte zu. Sie konnte mit fünf Jahren schon lesen und las begierig und heimlich was sich bei ihrem Großvater an Schriften fand. Obwohl die Schriften für Frauen verboten waren, freute sich der Großvater über den Lerneifer Anandas und versorgte sie mit Kerzen, damit sie in ihrem Zimmer bis spät Abends Licht zum Lesen hatte.

Es gab immer wieder Wunder im Alltag und sie waren ein unbezweifelter Teil des Lebens und die Krönung eines Tages. Sie bewiesen die Aussagen der heiligen Schriften. Dadurch war Religion für Ananda nicht pures Glaubensgut, sondern etwas, das sich im Alltag bewies, indem es sichtbar in das Leben eingriff. Es gab zum Beispiel einen großen Mehlkrug, auf dem ein Broche (Segen) lag, so dass er nie leer wurde. Und viele Geschichten gab es, die vom Großvater oder über ihn erzählt wurden und die einprägsamer waren als sonstige Dinge mit denen sich Erwachsene üblicherweise abgeben.

Eine jener Geschichten war folgende:

Ein Jude kam zum Großvater und erzählte ihm, dass er in der Nacht immer wieder ächzen und stöhnen höre. Er bat den Großvater den Geist auszutreiben. Der Großvater ging zum Haus des Juden, blieb in der Mitte des Wohnraumes stehen, wurde still und sprach dann auf einmal: "falle, falle! Da tat sich ein Zimmerbalken auf und es fielen viele Goldstücke heraus. Der Jude konnte eine Hälfte behalten, die andere Hälfte bekamen die Ärmsten aus der Gemeinde. Der Großvater erzählte, dass der vorherige Hausbewohner das Geld auf unredliche Art gewonnen hätte und jetzt im Jenseits keine Ruhe hatte. Dadurch, dass die Goldstücke Armen weiter gegeben wurden, wurde seine Tat gesühnt.

Wir als Anandas Yogaschüler, die wir in einer anderen Zeit und anderen Kultur aufwuchsen, konnten uns dem Zauber ihrer Erzählungen nicht entziehen. Es war wie die Erzählung über eine andere Welt und von einem märchenhaften Zauber erfüllt.

Ananda war hellsehend wie ihr Großvater und sie sah manch Wundersames. In dem was sie sah, vertraute sie sich jedoch nur ihrem Großvater an. Der hörte bei solchen Gelegenheiten aufmerksam zu. Er tat ihre Erzählungen nicht als Kindergerede ab, sondern gab dem Bedeutung und erklärte alles.

Einmal ging Ananda mit ihrem Großvater zur Volksschule; es war gerade kein Unterricht. Darüber erzählt sie folgendes:

Als ich knapp vor meinem 6. Lebensjahr stand, führte mich mein Großvater, der damals in mehreren Schulen unterrichtete, zu meiner zukünftigen Schule. Es war ein ziemlich langer Weg und mein Großvater war diesmal sehr schweigsam, wo er doch sonst oft mit mir scherzte.

Endlich erblickten wir ein kleineres, gelbes Gebäude. Da riss ich mich von meinem Großvater los und lief schnurstracks in dieses Haus hinein. Dort waren viele Türen, aber ich ging geradewegs auf eine bestimmte Türe zu und setzte mich in die erste Bank. Ich weiß noch, dass ich plötzlich sehr fröhlich war.

Als mein Großvater etwas atemlos eintrat, nachdem er mich überall gesucht hatte, rief ich ihm zu: „Großvater, da bin ich schon immer gesessen!“

Da setzte sich der Großvater zu mir und Tränen rollten in seinen weißen Bart. Ich konnte mir das damals nicht erklären. Vor allem waren mir seine Worte unverständlich, als er sagte: „Ja, ja, doch damals warst du ein Knabe.“

Viel später begriff ich, was er damit meinte. Er hatte vor 6 Jahren seine geliebte Tochter und Enkelsohn an einem Tag durch einen Unglücksfall verloren. Dieser Enkelsohn war damals schon ein paar Wochen zur Schule gegangen und saß in dieser ersten Bank und in eben dieser Klasse. Mein Großvater, der an die Reinkarnationslehre glaubte und hellsichtig veranlagt war, sah in mir den wiedergeborenen Enkel.

Ananda hatte nie bestätigt, ob sie die Inkarnation jenes Bruders war, aber sie betonte, dass sie zu kurze Zeit im Jenseits blieb, sich nicht die Zeit nahm um zu verarbeiten und deshalb, aus dieser Übereilung heraus, ein so schweres Schicksal hatte.

der Großvater, Rabbi Abraham Wassermann

(Ölgemälde von R.R. Ballabene)

In ihrem Aussehen hatte Ananda viel von ihrem Vater, dem Sohn einer mongolisch-tatarischen Adelslinie. Der Vater hatte sich in die Klavierlehrerin verliebt, Anandas Mutter. Aus Standesgründen konnte er sie nicht heiraten, auch nicht als sie von ihm ein Kind bekam. Damals musste ein Mann der Familie vorstehen. Da Anandas Vater geheim gehalten wurde, wurde sie dem männlichen Familiennächsten zugesprochen, dem Großvater. Die Mutter hatte nach damaligem Recht kein Anrecht auf ihre Tochter und da sie weit entfernt vom Familienverbund in einem anderen Land lebte, sah sie Ananda nur selten. Jedenfalls wuchs Ananda durch diese damalige und heute kaum verständliche Rechtslage ohne Mutter und ohne Vater auf. Sie lebte in einer Großfamilie ferner Verwandter, die sich ihrer als uneheliches Kind schämten und von ihr nur als "Bankerte" sprachen. Die einzige Bezugsperson war ihr Großvater. ("Bankerte" ist ein jiddisches Wort, das man abfällig für uneheliche Kinder gebrauchte.)

Der Vater schickte Ananda gelegentlich wunderschöne Kleider mit aufgestickter Krone – Ananda war sehr stolz darauf, denn welches Kind ist nicht stolz einen Prinzen als Vater zu haben. Ansonsten war der Vater mehr Traum als Wirklichkeit. Ananda sah ihren Vater nur einmal im Leben und zwar in London. Er hatte die russische Revolution überlebt und konnte nach England fliehen. Geheiratet aber hat er nie.

Von ihrem Vater hatte Ananda etliche mongolisch-tatarische Erbmale: kohlrabenschwarze Haare, große, dunkle Augen und gedrungenen Körperbau und eine Nase, die an der Spitze keinen Knorpel hatte und sich, als wäre sie aus Gummi, zusammen drücken ließ.

Die Mutter von Ananda war groß, schlank und rotblond. Von ihr fand sich bei Ananda wenig im Aussehen. Ihr Großvater, der Rabbi, war ebenfalls rotblond.

Ananda mit ca. 20 Jahren, strahlend dunkle Augen und schwarze Haare

Die Großeltern waren damals schon sehr alt - 94 und 90 Jahre alt. Der Großvater verstarb, als Ananda noch jung war. Viel zu früh. Ananda war nun schutzlos der Großfamilie ausgesetzt, deren Mitglieder sie herumstießen und auf sie herab sahen.

„Wer ist dieses hübsche Mädchen“, frage einmal ein Besuch.

„Ach die Arme“, wisperten sie und blickten verstohlen zu Ananda, „sie ist eine Bankerte“ (Bankert kommt von Ofenbank, jemand, der auf der Ofenbank gezeugt wurde). Durch diese spießbürgerliche Ächtung war Anandas Kindheit aus gesellschaftlicher warte sehr getrübt. Ohne den Schutz ihres Großvaters wurde sie als Schande der Familie gesehen und all ihrer Rechte beraubt. Die schöne Kleidung, die sie von ihrem Vater gelegentlich zugeschickt bekam, wurde ihr sofort weggenommen und verkauft. Einmal bekam sie von ihrer Mutter aus der Tschechei (ihre Mutter wollte mit dem Clan nichts zu tun haben) eine Puppe geschenkt. Ananda liebte die Puppe ganz heiß, vielleicht auch schon deshalb, weil die Puppe von ihrer Mutter war und die Puppe somit die einzige Verbindung darstellte. Jedoch durfte sie die Puppe nur einen Tag behalten, dann wurde sie ihr weggenommen und anderen Kindern gegeben. Solche Erlebnisse gruben sich tief und schmerzhaft in Ananda ein und hinterließen eine gewisse Bitternis.

Wir alle, die wir von Ananda solche Erzählungen hörten, lernten auf unsere Art daraus. Ich für meinen Teil verstärkte meine Aversion gegen frömmelnde Heuchler, die glauben, weil sie religiöse Gebote befolgen, dass der Himmel auf sie warten würde. Zu diesen religiösen Geboten gehörte nicht Nächstenliebe wie im Christentum, dem sich Ananda später zuwandte, sondern harte Schläge, mit denen ein Kind bestraft wurde, weil es einen milchigen Löffel für eine fleischige Speise verwendet hatte.

Der einzige Vertraute von Ananda war ein Junge, der es dort ebenfalls nicht aushielt. Er vertraute Ananda seine Flucht an, und flüchtete in der Nacht. Einen ganzen Tag versuchte man ihn zu verfolgen und mit Hunden aufzuspüren. Glücklicherweise war die Verfolgung vergeblich und dem Jungen gelang die Flucht in die USA.

Sobald sie alt genug war, verließ sie die Großfamilie in Polen und ging zu ihrer Mutter nach Tschechien. Sie war froh die Großfamilie verlassen zu können.

Doch Ananda hatte nur kurz die Freude bei ihrer Mutter leben zu können. Die Mutter starb noch relativ jung und Ananda als Jugendlich musste sich selbstständig durch das Leben schlagen. Sie mochte damals zirka 16 Jahre gewesen sein, als sie sich als freischaffende Journalistin ihren Unterhalt verdiente.

Die harten Lebensbedingungen bestätigten Ananda in ihrem Glauben, dass das irdische Leben nur eine Durchgangsstation ist, ein Beiwerk auf dem Weg zu Gott. Ein Merksatz, den sie von ihrem Großvater gelernt hatte, wurde für sie in ihrer schweren Kindheit zu einer Durchhalteparole. Gleich einem Mantra sagte sie sich diesen Merksatz immer wieder vor:

"Die Welt ist eine Brücke, bau Dir kein Haus darauf!"

Die kabbalistischen Schriften faszinierten Ananda durch das ganze Leben, wenngleich sie nicht beim Judentum blieb und später zum Christentum übertrat.

Die christlich-katholischen Kirchen mit ihren wunderschönen Statuen, der Farbenpracht in Bunt und Gold, beeindruckten sie schon als kleines Kind, wenn sie heimlich mit der christlichen Magd eine Kirche betrat. (Am Sabbat darf von niemandem jüdischen Glaubens gearbeitet werden. Aber es gibt dennoch in einem großen Haushalt viel zu tun, etwa Heizen im Winter. Das besorgt dann christliches Hilfspersonal.)

Die Kirchen zu betreten war ihr als Kind streng verboten und übte gerade deshalb eine Faszination aus. Später aber war es die Botschaft der Liebe und der Nähe Gottes zum Menschen durch Jesus, was Ananda beeindruckte.

Wieso es Ananda nach Deutschland verschlug, wo sie als Journalistin tätig war, weiß ich nicht. Eigentlich war es damals keineswegs üblich, von einem Land ins andere zu ziehen, dort zu arbeiten und heimisch zu sein. Landesgrenzen beengten wie ein Korsett die Freiheiten damaliger Bürger. Ananda war anscheinend schon damals „übernational“. Eine Muttersprache unterscheidet sich von einer Fremdsprache insofern, als man eine Fremdsprache fehlerhaft oder zumindest mit Akzent spricht. Aus dieser Warte her betrachtet hatte Ananda mehrere Muttersprachen.

In Deutschland lernte Ananda mit 17 Jahren ihren Guru Vayuananda kennen. Für alle ein unaussprechlicher Name, weshalb sie ihn "Erich" nannten. Seine Mutter war Inderin und der Vater Hamburger jüdischer Herkunft, der viele Jahre in Indien lebte. Dort kam Anandas Guru mit sechs Jahren in einen Ashram (Yogaschule). Damals lernten die Kinder in Indien in Ashrams Lesen und Schreiben. Ashrams übernahmen ähnliche Funktionen wie bei uns früher kirchliche Schul-Institutionen. Anandas Guru blieb im Ashram und wurde ein Yogi. Später kam er nach Deutschland, um den Yoga zu lehren. Ananda wurde seine Schülerin und blieb bei ihm.

Zum Abschluss über Anandas Jugend noch einige Erlebnisse, die Ananda in Erinnerung an ihre Kindheit erzählte:

Der Stein in der Ruine

Als Achtjährige machte ich mit meinem Großvater einen Ausflug zu einer bekannten Ruine. Es war ein sehr heißer Sommertag. Von der Ruine waren nur große Steine und der halbzerfallene Schlossturm übrig geblieben.

Wir stiegen auf eine kleine Anhöhe und als ich hinunter schaute, sah ich einige große Gestalten auf einem Stein sitzen. Plötzlich durchbrach die sommerliche Hitze ein lang gezogener Klagelaut und in diesem Moment waren auch die Gestalten vom Stein verschwunden. Wir sahen uns um und suchten, woher der Klagelaut käme. Es war weit und breit niemand zu sehen. So gingen wir schweigend nebeneinander her und da ich ein großes Vertrauen zu meinem Großvater hatte, erzählte ich ihm von den Gestalten, die ich gesehen hatte. Daraufhin erzählte mir der Großvater die Geschichte dieser Ruine.

Hier hatte einst ein sehr grausamer Schlossherr gelebt, der sein Gesinde schlecht behandelte und sie für Vergehen auspeitschen ließ. Der Großvater sagte mir auch, dass dieser große Stein einst im Schlossverlies stand. Auf ihm saßen viele Menschen oft Wochen bei Wasser und Brot und Prügelstrafen wegen kleiner Vergehen. Damit schloss mein Großvater die Erzählung.

In diesem Stein, erzählte er mir ergänzend, sind ungezählte Schreckensträume und bitterste Klagen eingraviert. „Da du ein hellsichtiges, sensitives Kind bist“, fügte er hinzu, „hast du die Leiden der Vergangenheit sehen und hören können.“

Obwohl dieses Erlebnis nun schon Jahrzehnte zurück liegt, ist es mir dennoch so lebendig gegenwärtig, als wäre es erst heute geschehen.

Der Tod ist nicht das Ende

Es war damals mein neunjähriger Geburtstag. Nach der Geburtstagsfeier nahm mich mein Großvater bei der Hand und sagte: „Nach all den Freuden, die du zu deinem Geburtstag empfangen hast, wollen wir nicht vergessen, dass alles Irdische vergänglich ist. Deshalb werden wir den alten Friedhof besuchen.“

So nahm ich denn meine sorgfältig verwahrten, schön gewaschenen Steinchen und wir machten uns auf den Weg.

Es ist ein Brauch aus der Wüste, dass an Stelle von Blumen Steinchen zum Grab gelegt werden. Da ich mit meinem Großvater öfters zum Friedhof ging, hatte ich immer solche Steinchen vorbereitet.

Viele Grabstätten dort kannte ich schon. Am liebsten war mir jedoch die eines 16 jährigen Bocher (Rabbischüler), da ich seine Geschichte kannte und sie sehr traurig war. Dort betete ich immer am inbrünstigsten.

Wir standen schweigend an der Stätte. Das Erlebnis, das ich dann hatte, ist obwohl so viele Jahre inzwischen verstrichen sind, nach wie vor ganz lebendig in mir.

Niemand war am Friedhof, außer Großvater und ich. Da hörte ich ein mächtiges Rauschen und dachte zuerst an einen Platzregen – doch da stand greifbar vor dem runden Stein der Stätte eine strahlende Jünglingsgestalt. Sie sah mich an und sprach ganz deutlich: „Der Tod ist nicht das Ende!“

Wie festgewurzelt stand ich da und streckte der Strahlengestalt meine Hände entgegen. Mein Großvater verstand mich, noch bevor ich das erschütternde Erlebnis mitteilen konnte. Ich konnte niemals erfahren, ob mein Großvater auch die strahlende Gestalt gesehen und die deutlichen Worte vernommen hatte.

Vorausgesehen

Als ich ungefähr neun Jahre alt war, ging ich mit noch zwei jungen Mädchen zu einer Handarbeitslehrerin, die Frau Tina hieß und mit zwei Schwestern zusammen lebte. Ich war in Handarbeit die Unbegabteste, doch ich gab mir redlich Mühe der Frau Tina Freude zu bereiten. Handarbeitsstunden waren immer Donnerstags von 4 bis 6. Einmal kam der Großvater und sagte: „Heute ist keine Handarbeitsstunde, Frau Tina ist krank.“

Ich wollte sie gleich besuchen, doch der Großvater winkte ab. So vergingen einige Tage. Eines Morgens wurde ich früher als sonst geweckt und der Großvater sagte: „Frau Tina wünscht dich zu sehen.“

Er gab mir ein paar Blumen und sagte mir, ich möge mich still verhalten, es gehe der Frau Tina schlecht. Vielleicht ruft sie Gott bald zu einem besseren Leben.

Ich erschrak und weinte den ganzen Weg leise in mich hinein. Der Großvater ließ mich gewähren, doch vor dem Haus ermahnte er mich ein freundliches Gesicht zu machen und ja nicht zu weinen.

So kamen wir zur Frau Tina und die jüngere Schwester öffnete uns. Wir traten still an ihr Bett, sie schien zu schlafen. Auf einmal öffnete sie die Augen und sagte: „da bist du ja“ und nahm meine Hand.

Ich schluckte tapfer und erinnere mich noch als ich sagte: „Ich werde heute noch beginnen den zweiten Turm des Polsters zu sticken, damit ich ihn Donnerstag herzeigen kann.“

Sie lächelte und sagte: „Ja, zeige ihn Frau Karoline.“ Karoline war ihre Schwester.

Ich verstand sehr gut, was das bedeuten sollte. Großvater drängte zum Abschied, da fiel mein Blick auf die daneben stehende Schwester und ich sah sie deutlich an Stelle der Frau Tina still liegen. Ich war zutiefst erschrocken.

Am Heimweg erzählte ich dies meinem Großvater.

Er widersprach nicht und trug mir auf darüber zu schweigen, falls ich richtig gesehen hätte.

Abends bat ich um eine Kerze, damit ich den Polsterturm fertig sticken könne. Er schenkte mir eine und holte sie wieder um Mitternacht, damit ich schlafen gehe.

Niemand in unserem Hause wusste um unser Geheimnis. Am nächsten Abend stickte ich weiter bei Kerzenschein. Ich erfuhr nicht wie es Frau Tina ging. Am dritten Tag war der Polster fertig. Da kam abends ein Rabbischüler zum Großvater und sagte, dass es Frau Tina gut gehe und die Krisis vorbei wäre, aber ihre Schwester Karoline sei vor einer Stunde an einem Herzschlag erlegen.

Der Großvater betete und trug mir auf, niemand etwas zu sagen, denn, und das verstand ich damals noch nicht, ich sei eine uralte, wiedergeborene Seele, die Voraussehen mitbekommen habe. Doch man soll darüber nicht sprechen.

In Prag

Ananda und der Meister

Ananda hatte sehr früh geheiratet. Ihren Mann, R.R. Ballabene, der damals ebenfalls als Journalist tätig war, dürfte sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit kennen gelernt haben. Obwohl deutsch-sprachig, stammte ihr Mann aus einer Prager Familie. Seine Heimat wurde später für Ananda und ihren Guru und einem Teil seiner Schüler zum Zufluchtsort.

Anandas Mann ließ später den Journalismus sein und betätigte sich erfolgreich als Kunstmaler. Da man in Prag Künstler mit der Bezeichnung Meister ehrte, wurde er künftig von allen seinen Bekannten "Meister" genannt.

Als in Deutschland soziale Spannungen und rassische Aggression aufkeimten, übersiedelten alle, Ananda, ihr Mann, ihr Guru und etliche seiner Schüler nach Prag. Prag bot sich an, denn dort gab es noch Familienbesitz von ihrem Mann R.R. Ballabene. Die Ballabenes waren eine alte Prager Bankiersfamilie. Der Name Ballabene existiert noch heute in Prager als Bezirksteil "Balabenka“ weiter, der das gleiche Wappen wie die Ballabenes hat.

Ananda liebte Prag. Gerne erzählte sie über Loretto oder über den Jüdischen Friedhof, wo sie oft zum Grab von Rabbi Löw ging, um dort ein Steinchen zu hinterlegen (Wüstenbrauch – in der Wüste gibt es keine Blumen) oder einen Zettel mit einer Bitte, säuberlich aufgerollt oder gefaltet und in eine Ritze geschoben. Rabbi Löw erschien ihr sogar einmal an seinem Grab und segnete sie.

Damals war der jüdische Friedhof noch ein stiller, heiliger Ort. Kaum vorstellbar, dass sich hier später einmal zahllose Touristen durch die engen Wege zwischen den Gräbern drängen würden.

Über ihr Leben zu jener Zeit schwieg Ananda. Zu sehr quälten sie noch die Ängste damaliger Verfolgungen. Eines nur habe ich aus etlichen bruchstückhaften Bemerkungen entnommen: Gottes Schutz und wundervolles Wirken begleitete sie auch als Erwachsene. Wunder waren für sie keine Kindermärchen, sondern sie geschahen, wenngleich selten, auch in ihrem Erwachsenen-Alltag. Ich glaube das gilt für alle Menschen, aber die Menschen haben den Blick dafür verloren, nur deshalb gibt es für sie keine Wunder mehr.

Einmal war Fliegeralarm, aber so spät, dass Ananda die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Eine Bombe schlug ein, explodierte aber nicht und lag auf dem Bett.

Ein andermal war ein Teil des Stiegenhauses durch Beschuss oder eine Bombe zerstört. Ananda wohnte im letzten Stock, wollte in den Keller und stand auf den Stiegen, vor sich einen Abgrund. Die Fortsetzung der Stiegen war nicht erreichbar. Plötzlich war Ananda auf der anderen Stiegenseite. Es war ein unerklärliches Wunder.

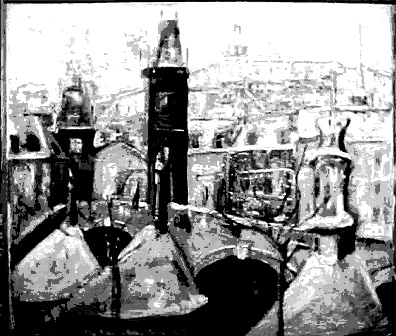

Karlsbrücke in Prag, Ölgemälde von R.R. Ballabene

Manches, das hier geschrieben wird, war zu Anandas Lebzeiten tabu und musste verschwiegen werden. Über ihr Leben in Prag schwieg sie auch mir gegenüber. „Dadurch, dass wir geschwiegen haben und man über uns wenig wusste, konnten wir unser Leben retten“, sagte sie einmal zu mir. Manches wurde durch Verbergen und Ändern unklar. So wusste sie ihr Geburtsdatum nicht mehr, denn je nachdem, welcher Jahrgang für einen Auschwitztransport gesammelt wurde, wies man ein anderes Geburtsdatum vor.

Ungeachtet dessen, dass sie Themen aus jener Zeit vermied, ist es möglich durch einige Erzählungen ihres Ehemanns Einblicke zu bekommen. Etwa über die Schwierigkeiten unter der deutschen Besatzung. Bevor ich einige dieser Geschichten hier bringe, möchte ich noch folgendes erwähnen:

Ananda wurde etliche Jahre von den Deutschen für eine Italienerin gehalten. Sie führte damals eine Boutique und hatte eine Angestellte. Die Angestellte zeigte sie eines Tages bei den Deutschen als Jüdin an, in der Hoffnung dadurch die Boutique übernehmen zu können. Ab da begann die Leidensgeschichte der Rassendiskriminierung und des Arbeitsdienstes Anandas.

Nun zu den Erzählungen, die ihr Mann, R.R. Ballabene geschrieben hatte. Als erstes eine Stimmungswiedergabe vom Kloster Loretto, das auch von Ananda heiß geliebt wurde.

-----------

Loretto (von R.R.Ballabene)

Prag, die sagenumwobene Stadt hat unzählige Sehenswürdigkeiten, die man kaum in einer Woche nur halbwegs bewältigen kann. Ich kannte Prag, bevor das alte Ghetto abgerissen wurde. Es war eine Märchenstadt. Kein Wunder, dass von hier so viele Dichter und Künstler ihren Weg genommen haben. Prag fordert direkt heraus zu träumen, malen und zu dichten. Der Stolz der Tschechen auf ihr Prag hat seine Berechtigung.

Heute ist es die Kleinseite, die noch immer wie ein mittelalterliches Traumland in die Gegenwart herüber greift.

Das goldene Prag mit seinen hundert Türmen auf den herrlichen Barockbauten ist keine Redensart, es ist Wirklichkeit.

Dass ich, kaum dem Knabenalter entwachsen, hierher gekommen bin, ist kein Zufall, es war mein Schicksal.

Wien ist eine herrliche Stadt, imposant, prunkvoll. Großzügig atmet es als Weltstadt noch immer die Aura des Kaisertums, der Habsburger, eine Aura, die selbst Kriege und Umstürze nicht vernichten konnten.

Prag ist anders. Hier wirkt die Mystik und Eigenwilligkeit. Wenn man durch die stillen Gassen und Gässchen der Kleinseite geht, hat man das Gefühl und die Hoffnung, einem Alchemisten zu begegnen oder man erwartet, geharnischte Ritter stolz und klirrend aus einem der prachtvoll verzierten und vergitterten Tore treten zu sehen. –

Überall alte Kirchen und jede hat ihre Geschichte und ihre Eigenheit. Ich kenne sie alle und liebe sie, so wie Prag ein Stück meiner selbst ist.

Immer wieder ging ich auf den Hradschin, um das Glockenspiel von Loretto zu hören, das so rein und hell erklingt, als wären es Engelschöre.

Auf Loretto muss man gewesen sein und, man muss in der schmalen Sakristei die Monstranzen und Messkelche gesehen haben, die einmalig nur hier zu sehen sind, um zu verstehen, was echte Frömmigkeit zu leisten vermag.

Wenn ich die Augen schließe, tritt aus dem Äther der herrliche Arkadenhof vor mein geistiges Auge. Die Fresken, deren liebste die Madonna mit den güldenen Schuhen ist. Von ihr geht die Sage, dass einst vor ihrem Bilde ein armer Wanderbursch kniete und den innigen Anruf an sie richtete, ihm zu helfen, da er kein Geld besaß und vor Hunger schier zu sterben drohte. Da streifte die liebliche Jungfrau eines ihrer güldenen Pantöffelchen vom Fuße, und warf es ihm hin. Er hob es auf, und sie nickte ihm lächelnd zu, dasselbe zu behalten. Als er aber im Gasthof das güldene Pantöffelchen veräußern wollte, wurde er ergriffen und des Raubes verdächtigt. Er beteuerte seine Unschuld, aber niemand glaubte ihm. Als man ihm schon, nach damaliger Sitte, wegen des Raubes die rechte Hand abschlagen wollte, bat er so inständig, noch einmal zur Muttergottes geführt zu werden, um sie zu bitten, seine Unschuld zu beweisen, dass der hohe Rat beschloss, ihn vor aller Öffentlichkeit zu der Madonna zu bringen, damit sie ihn Lügen strafen solle. Gleichzeitig wurde kund und zu wissen gegeben, dass man ihm, falls er gelogen, auch die Zunge wegen Frevels ausreißen werde.

In großer Aufmachung und Begleitung begaben sich Richter, Rat, Bischof und das Volk zu dem Bilde, wohin von den Häschern auch der Wanderbursch gebracht wurde.

Er kniete nieder vor dem Bilde und betete.

Und siehe, plötzlich flog ein zweites güldenes Pantöffelchen durch die Luft. Als alle aber aufschauten, saß die liebliche Gottesmutter barfuss auf ihrem Stuhle, und so sitzt sie himmlisch lächelnd auch heute noch dort und hilft denen, die in aufrichtiger Bedrängnis zu ihr beten.

----------

Als nächstes bringe ich eine Geschichte über den Tiergarten Troja. Die Geschichte zeigt die naiv gutgläubige Einstellung Anandas zu den Tieren, die sie als jüngere Brüder betrachtete. Tiere waren für Ananda unschuldig und gut, im Gegensatz zu den Menschen, denen sie eher vorsichtig gegenüber stand. Rein und gut waren sie in den Augen Anandas und genauso von den Menschen getreten wie sie selbst. Obwohl eine hervorragende Psychologin, hatte Ananda sich nie mit biologischer Verhaltensforschung befasst. Die Regeln der Tierwelt waren ihr fremd - es genügte ihr die paradiesische Vorstellungswelt. Anders war es mit der Psychologie. Diese Wissenschaft hatte sie eingehend studiert. Sie war hervorragend auf diesem Gebiet. Offenbar war dies für sie wichtig als Schutz vor den Menschen. Hier folgend ein gekürzter Ausschnitt aus einer Erzählung über den Tiergarten Troja in Prag:

Troja (von R.R.Ballabene)

Ich liebe Tiere! Alle Tiere!

Tiere sind unmittelbar, naturverbunden und, mit Ausnahme weniger, morden sie nur, wenn sie hungrig sind. Vor allem morden sie nie spekulativ, sondern weil ihre Artgebundenheit es so eingerichtet hat. Es fehlt ihnen jedwede Möglichkeit der Erkenntnis, somit die Entscheidung zwischen Gut und Böse. In ihrer Mentalität stehen sie unseren Menschenkindern am nächsten. Wenn sie lieben, lieben sie rückhaltlos, mit ganzer Hingabe.

In Troja bei Prag wurde ein Tiergarten eingerichtet.

Deshalb zog ich dorthin.

Troja, ein kleines Dorf an der Moldau, mit einem prächtigen Barockschloss und einem ebenso prachtvollen Barockgarten von gigantischen Ausmaßen. Hier ist alles für einen Tierpark gegeben.

Bis zur Errichtung des Tiergartens träumte das trojanische Schloss in stiller Einsamkeit von vergangenen Zeiten. Oft, wenn ich die Pracht dieses Wunderschlosses mit seiner phantastischen Gliederung bewunderte, oder zwischen den über zwei Meter hohen Blumenvasen aus Fayence mit ihren herrlichen Reliefen und Arabesken herumstrolchte, überkam mich eine grenzenlose Märchenstimmung, die alles, auch den Bau, lebendig werden ließ, und ich empfing die Begnadung, Vergangenheit gegenwärtig zu erleben. Ich konnte von Troja nie genug bekommen. Es war daher selbstverständlich, dass ich hierher zog.

Was alte Bauten und Kunstwerke so schön macht, ist die Patina. Die Patina überdeckt alles. Sie mildert die Runzeln und Risse und bindet mit einer sanften Schicht, was der Zahn der Zeit zernagt und zerstört hat. Man sollte diese Patina niemals entfernen, denn mit ihr verschwindet der Zauber, der das alles umwittert.

Als der Bau des Tiergartens im Werden war, war er sozusagen mein ständiges Arbeitsgebiet. Ich kannte alle Tiere, hatte mich mit ihnen angefreundet, sie belauscht und ihre Bewegungen in Zeichnungen festgehalten.

Hier wurde mir klar, dass die Schönheit der Tierwelt in ihrer Bewegung zu finden ist. Leider sind mir alle Bewegungsstudien in den Stürmen der Kriegsereignisse verloren gegangen.

Ein kleines Erlebnis aber will ich hier wieder geben. Zu meiner Erzählung lieferte meine kleine Frau den Stoff.

Zu den Raubkatzen gehörte ein Gepard, eine wunderschöne Pantherart, halb Hund, halb Katze, mit einer schwarzen Leierzeichnung auf der Maske.

Geparde sind Wüstenräuber, blutdürstig und schnell wie edle Rennpferde. Sie gewöhnen sich rasch an Menschen, werden sehr anhänglich und sehr zahm.

Mignon, die Gepardin, arbeitete jahrelang in der Manege. Sie hatte einen Einzelkäfig und langweilte sich sichtlich. Umso angenehmer schien ihr daher meine Gesellschaft. Wenn ich sie kraulte, lag sie am Rücken und räkelte sich verspielt wie eine Hauskatze. Sie nahm die rohe Leber zart aus meiner Hand und versäumte nie, auch meine Finger nach der Mahlzeit einzeln abzulecken. Trotzdem vergaß ich nie, dass ich eine Raubkatze vor mir hatte und hielt sie immer fest in den Augen.

Einmal nahm ich meine Frau in den Zoo mit, um ihr meine Lieblinge vorzustellen. Wir kamen auch zu Mignon. Sie aß, wie immer, ihre Leber und wartete auf die Liebkosungen.

Ich unterhielt mich mit dem Wärter. Plötzlich erklang die Stimme meiner Frau. „Je schau, bitte schau, sie leckt meine Finger.“ Wir erstarrten. Kaum konnte ich mich erraffen, die Katze von meiner Frau abzulenken.

Kinder und Frauen haben oft einen besonderen Schutzengel. Trotzdem nahm ich sie nie wieder mit zu den Raubtieren.

----------

Tiefgekühlter Spinat (von R.R.Ballabene)

Hans Regina von Nack ist nicht nur groß in seinen Gedichten, er hat auch als Hobby viel Liebe für kulinarische Genüsse.

Juden trugen alle, ob weiblich oder männlich, den berühmten tellergroßen gelben Judenstern und mussten allen deutschen Uniformierten mit gesenktem Haupt über die Fahrbahn ausweichen. Außerdem durften sie nicht nur Parks, Bäder und die Straßen während der Hauptfrequenz nicht betreten, sie durften nur von 4-5 Uhr ihre Einkäufe besorgen. Eine Ausnahme hiervon bildeten die Mischehen, sofern der Ehepartner ein Deutscher war. Sie trugen den Stern nur in die Arbeit, ansonsten durften sie im Beisein des „deutschen“ Partners ohne Stern gehen, damit die Schande, dass Deutsche die jüdische Ehe der Volksgemeinschaft vorzogen, nicht öffentlich sichtbar werde. – Nach sieben Uhr abends durfte kein Jude mehr auf der Gasse sein. Es gab eine eigene jüdische Hilfspolizei, die dem SS-Dienst unterstand und nur für strikte Einhaltung dieser Ordnungsgebote sorgen sollte.

Ein Verstoß gegen diese Vorschrift hieß: halb tot geprügelt zu werden oder Liquidierung in Auschwitz.

Ich ging mit meiner Frau einkaufen, natürlich zu den Tschechen, die Juden besonders höflich und zuvorkommend behandelten.

Die Smeckagasse war eine von Deutschen stark frequentierte Gasse, hier war in den Räumen der ehemaligen deutschen Urania ein SA-Sturm untergebracht. Seine Mitglieder trugen auf der abwärts stark gewölbten Brust sämtliche Auszeichnungen der K. u. K. Armee, obgleich man ihrem Alter und an der Zusammenstellung der Orden nach leicht errechnen konnte, dass sie diese Armee nur von Erzählungen gekannt hatten.

Die Orden schepperten wie Almglöckchen, dazu die Sturheit der Träger weckten in mir die Annahme, dass nicht die Wandlung vom Tier zum Menschen, wohl aber die umgekehrte These mehr Wahrscheinlichkeit haben könnte.

Doch zurück zum Einkauf. Meine Frau hatte den Laden betreten, ich aber war draußen geblieben. Plötzlich sah ich eine Figur in viel zu großer Uniform auf mich zu schlottern. Ich erkannte einen alten Kameraden, der zu Ende des Kaiserlichen Reiches den Rang eines Obersten bekleidet hatte.

Jetzt sah er aus, als wäre er frisch vom Heldenfriedhof desertiert und hätte für sein wackeliges Gerippe augenblicklich nur diese um zwei Nummern zu große Uniform beim Altwarenhändler erstehen können. Auch der Degen, der beim Gang zwischen seinen Beinen ein Eigenleben führte, und die an und für sich zappelnden Beine ständig zu verknoten drohte, passte prächtig zu dieser Don Quichoterie.

„Ja, grüß Dich, alter Kamerad“, sang er mit heiserer Fistelstimme. „Ja sag’ einmal, wieso bist Du in Zivil?“

„Ich kann keine mir ‚passende’ Uniform finden, darum bin ich auch nicht mehr eingerückt.“

Er fasste meine Ironie nicht und triefte förmlich von Begeisterung. „Also das ist ja großartig. Ich bin bei der Verpflegungsbranche, ja, da haben sie mich eingesetzt. Ich hab alles und noch dazu 1300 Mark. Für uns hat der Führer gesorgt – das ist einmalig.“

„Ja, einmalig“, wiederholte ich, „und was wirst du denn nachher machen?“

Jetzt drohte das Gespenst vor Aufregung zu zerfallen. Er schrie in einem noch höheren Diskant und seine Stimme überschlug sich ununterbrochen.

„Bist Du vielleicht auch so ein Beneschianer, der glaubt, dass wir den Krieg verlieren werden?! Wir werden bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen mit dem Säbel, jawohl, bis zum letzten Tropfen Blut!“

„Wenn es nicht schon früher aus sein wird“, warf ich dazwischen.

Langsam sammelten sich Leute um uns und die Szene schien einem dramatischen Ausgang entgegen zu steuern. Da erschien plötzlich meine Frau. Sofort war die Fehde gebrochen, der Oberst verneigte sich zu einem gut österreichischen Handkuss und schwadronierte. Ich wusste, dass ich zu weit gegangen war und stand mit einem sauren Lächeln „Gewehr-bei-Fuss“ zur Seite. Dann verabschiedeten wir uns, und meine Frau sagte, nachdem sie den Sachverhalt erfahren hatte: „Der wird Dich anzeigen!“

Am nächsten Tag 8 Uhr morgens, nach diesem denkwürdigen Straßenpalaver, erschien Hans Regina Nack bei uns.

Er hatte vor einigen Tagen einen tiefgekühlten Spinat entdeckt, eine neue Konservierungsart lebenden Gemüses. Er war so begeistert, dass Kolumbus dagegen ein armseliger Waisenknabe gewesen sein muss, als er auf das Festland seinen Fuß setzte.

„Tiefgekühlter Spinat!“, sagte Hans Regina, seine Augen glänzten, und er las, feierlich wie Moses auf Sinai die 10 Gebote, die einzelnen Phasen der Zubereitung vor. Er war gerade beim Einstauben, als ein schrill lang anhaltender Klingelton seine Poesie unterbrach. Meine Frau ging öffnen.

„Die Gestapo“, hauchte sie, als sie hereinzappelte. Hinter ihr erschienen zwei bedrückende Gestalten – der kleinere war breitschultrig, aber immerhin noch eine europäische, tragbare Erscheinung. Der zweite dürfte seine Vorstudien als Hutschenschleuderer im Prater absolviert haben und war tatsächlich ein Wiener, während der Kultiviertere sich als deutscher Kriminalrat legitimierte.

Ich dachte sofort an mein gestriges Abenteuer mit dem Gespensteroberst, aber ich folgte einer inneren Stimme, die mir sagte: „Abwarten.“ –

Hans Regina erblasste wie ein ehrwürdiger Käsekuchen mit tiefgekühltem Spinat. Meine Frau hauchte wie ein verkühlter Babysitter, und ich konnte mich für einen Augenblick nicht sichtbar kontrollieren, sonst hätte ich mir selbst mein Konzept verdorben.

Der Österreicher warf sowohl Hans Nack, als auch meine Frau mit preußischem Charme hinaus und pflanzte sich wie ein Tormann auf, der eben zwei Elfer pariert hat.

Der Preuße war taktvoller. „Herr Ballabene“, sagte er, „Sie leben im Konkubinat.“

„Mit einer jüdischen Sau!“, trumpfte der Wiener. –

„Wer ist die Frau, die hier herumläuft?“ fragte der Preuße.

„Ich muss Sie leider enttäuschen“, sagte ich mit chinesisch boshafter Höflichkeit, „das ist meine Frau“. –

„Ein Dreck ist sie“, wetterte der Wiener. „Jetzt gehst in den Hefen mitsamt dera Drecksau.“

Der Preuße winkte ab: „Schweigen Sie, bis Sie gefragt werden“. –

„Herr Ballabene“, setzte er fort, „können Sie mir das beweisen?“

„Beweisen?“ sagte ich, „hier sind die Dokumente, Polizei, Meldung, Trauschein, etc.“ Der Preuße prüfte alles sorgfältigst.

Der Wiener konnte gewiss nicht lesen. Er ging auf und ab wie ein Schießbudenbesitzer, bei welchem einer dreifach ins Schwarze getroffen hatte.

„Geht alles in Ordnung“, sagte der Preuße, „Gehen wir.“

„Der Hutschenmann fluchte sich zur Türe hinaus. Der Preuße aber sagte: „Sie sind Künstler, ich habe Sie schon oft bewundert. Ich bin froh, dass ich selbst gekommen bin, hatte mir gleich gedacht, dass es eine Verleumdung sei. Können Sie sich das erklären?“

„Natürlich“, sagte ich, „Kollegenneid geht über Rassenhass.“ Er lachte herzlich und wir schieden als Freunde.

Den tiefgekühlten Spinat haben wir nicht mehr gegessen. Er lag als Kuhfladen zerflossen am Boden.

--------

Zeigen Sie mir Ihre Dokumente (von R.R.Ballabene)

Kollaboranten sind das dreckigste Gesindel der Welt. Zu normalen Zeiten leben sie als Denunzianten, Erpresser oder von falschen Zeugenaussagen.

In bewegten Tagen biedern sie sich als „Fortschrittliche“ den jeweils herrschenden Machthabern an.

Sie haben zwar keine Überzeugung, dafür aber umso mehr Ehrgeiz.

Charakter und Menschlichkeit kommen in ihrem Lexikon nicht vor.

Man findet sie zu allen Zeiten überall, sie sind weder an Nationen, noch an Länder gebunden.

Geschmeiß der Kloaken, das im Hochwasser politischer Wolkenbrüche als Abschaum empor gespült wird. In der Turbulenz der nationalsozialistischen Expansion fanden sie reichlichen Nährboden.

Die Deutschen errichteten in Prag eine Art tschechischer Gestapo. Hier fand das Geschmeiß Unterkunft und eine reichliche Beschäftigung subversiver Tätigkeit.

Der Chef dieser Polizei war ein aus dem deutschen Reichenberg stammender Jurist tschechischer Nationalität.

Ich hatte erst vor 48 Stunden das Typhuskrankenhaus verlassen und stand so unsicher auf meinen abgemagerten Beinen, dass ich mich auf Stöcke stützen musste. Der Arzt verordnete Bewegung.

Meine Frau drängte auf Durchführung dieser Verordnung. So gingen wir auf die Gasse, wobei ich meine Dokumente zu Hause vergaß. Als ich es bemerkte, bat ich meine Frau, dieselben zu holen. Sie aber lehnte mit dem Bemerken ab: „Ich bitte Dich, lächerlich – wenn man auf eine halbe Stunde auf die Gasse geht, wird man ausgerechnet einen Pass brauchen“, und sie lachte über meine Ängstlichkeit.

Kaum waren wir einige Schritte gegangen, hielt ein Polizeiauto neben dem Gehsteig. Ein Baumlanger Zivilist versperrte mir den Weg und sagte: „Polizei, zeigen Sie mir Ihre Dokumente.“ Meine Frau erblasste, ratlos, zitternd stand sie neben mir. „So hole sie!“, befahl ich, und jetzt rannte sie, dass es ihr den Atem verschlug.

Wieso haben Sie keine Dokumente?“, grinste der Kahlschädel. Ich sagte die Wahrheit und zwar recht langsam und breitspurig, damit meine Frau mittlerweile zurückkehren konnte.

Er befahl mir, in sein Auto zu steigen, doch ehe er seiner Aufforderung Nachdruck verleihen konnte, war meine Frau mit den Dokumenten da.

In meiner polizeilichen Anmeldung war meine Frau mit beinhaltet und durch ein überdimensioniertes „J“ gebranntmarkt. Es entspann sich also folgender Dialog:

„Oh, interessant – Sie sind also Jude?“

„Bedaure, Ihre Feststellung korrigieren zu müssen. Ich bin Deutscher, meine Frau gilt als Jüdin.“

„Lächerlich! Sie sind kein Deutscher!“

„Darüber haben bereits höhere Kompetenzen entschieden. Wenn Sie mit dem Entscheid nicht zufrieden sind, wollen Sie sich bitte dorthin wenden.“ –

Sein Kopf begann sich zu röten.

„Wieso trägt Ihre Frau dann keinen Judenstern?“

„Frauen in deutschen Mischehen haben in Begleitung ihrer Männer keinen Judenstern zu tragen. Den tragen sie nur in der Arbeit.“

„Sie scheinen ja Fachgelehrter in jüdischen Angelegenheiten zu sein.“

„Nein, das bin ich nicht, aber so weit reichen meine Kenntnisse, dass ich Ihre Weisheiten korrigieren kann.“

„Darf ich um Ihren Namen und Adresse bitten?!“

„Steht alles auf der Anmeldungskarte, die Sie mir freundlicherweise retournieren wollen.“

„Kann ich die Anmeldung behalten?“

„Das würde ich Ihnen nicht raten, weil Dokumentenraub an einem Deutschen mit vieljähriger Zuchthausstrafe geahndet wird.“

Als er jetzt ging, hatte er den Kopf puterrot wie ein Truthahn. Nach zwei Tagen kam eine Vorladung der ominösen tschechischen Staatspolizei an meine Frau.

Vor mir hatte er also bereits kapituliert. Aber ich wusste jetzt, dass ich mit einem Mann zu tun hatte, der vom Ruf einer „Bestie“ umwoben war. Da war größte Vorsicht am Platz.

Ich legte meine Frau sofort ins jüdische Spital, denn wenn sie dorthin ginge, wäre sie rettungslos und unverhört nach Theresienstadt gegangen, woher keine Rückkehr möglich war.

Als ich mit der Vorladung meiner Frau erschien, glotzte er wie ein versteinertes Krokodil von seinem Stuhl auf mich. Er war von 4 baumlangen Polizisten umgeben, die einer Hundemeute glichen, die auf das Kommando zum Angriff warten.

„Was wollen Sie hier?“

„Sie haben gerufen, und da meine Frau krank im Spital liegt, bin ich gekommen. Die Gestapo, der ich Ihre Vorladung gezeigt habe, gab den Auftrag, Sie aufzusuchen, um zu erfahren, was Sie veranlasst, die Frau eines Deutschen stellig zu machen.“

Er war am Zerplatzen. Die Augen traten aus den Höhlen, die Adern schwollen zu Bortenbreite.

„Was geht das die Gestapo an!“, brüllte er, „Sie sind kein Deutscher!“

„Darüber sollen Sie sich auf Klappe (Durchwahl) 412 Aufklärung holen.“

„Ich brauche keine Aufklärung! Hier befehle ich!“

„Sehr richtig, es hat Ihnen niemand Ihr Befehlsrecht streitig gemacht. Aber ich habe von meiner Polizei den Auftrag, meine Ankunft bei Ihnen bekannt zu geben, und daher bitte ich Sie um Erlaubnis, von hier zu telefonieren.“

„Ich rufe selbst“, und er sprang aufs Telefon zu wie von Taranteln gestochen.“

Kaum hatte er zu sprechen begonnen, erschallte durchs Telefon ein Geschrei, dass das Zimmer ins Wanken geriet. –

Der Polizeichef wurde sichtlich immer kleiner. Alles, was er sagen konnte, war nur mehr: „Jawohl, Herr Regierungsrat, jawohl, jawohl.“

Wer ‚jawohl’ sagt, hat schon sein Gesicht verloren. In den Kompetenzbereich einer Gestapo einzugreifen, heißt Wassertropfen aus einem glühenden Lavastrom fischen zu wollen.

Beim Umbruch in Prag wollte ich mir das Vergnügen nicht entgehen lassen, seine Treue zum Reich gefestigt zu sehen.

Er hatte Pech gehabt.

Beim Absprung zurück in die Tschechoslovakei blieb er mit den Füssen an einem Laternenpfahl hängen. Seine Leiche war verkohlt.

---------

Nicht alle Episoden liefen so glimpflich ab. Aus einer Ursache, deren Vorgeschichte ich nicht weiß, kam Ananda ins Gefängnis. Als sie einen Monat dort war, erschien ihr im morgendlichen Dämmerlicht Ramakrishna, der große indische Heilige aus dem 19. Jahrhundert, von dem unsere Yogalinie abstammt. Er lächelte Ananda zu und sagte, dass sie noch am selben Tag frei kommen würde, gab ihr seinen Segen und seine Erscheinung löste sich auf.

Ananda erzählte dies ihren Mitgefangenen. Die bedauerten die junge Frau, die anscheinend am Durchdrehen war und sich an irrationale Wunschträume klammerte.

„Hier ist noch nie jemand freigekommen“, sagten sie, „alle, die hier sind, kommen nach Auschwitz“.

Ananda ließ sich nicht beirren und vertraute ihrer Hellsicht. Tatsächlich erschien noch am Vormittag ein SS-Mann, sagte barsch „raus“ und eh sich’s Guru Ananda versah, war sie auf der Straße.

Flucht nach Wien

„Die Welt ist eine Brücke, bau Dir kein Haus darauf“. Das war der Leitspruch Anandas, aus Erfahrung gesprochen. Als Bankerte von der Großfamilie nicht akzeptiert, dann rassisch diskriminiert, war „Heimat“ für sie ein Traum, der sich niemals in dieser Welt, sondern nur in einer jenseitigen, spirituellen Welt erfüllen konnte.

Auch Prag konnte ihr nicht Heimat werden, weder vor noch nach dem Krieg.

Mit Kriegsende musste sie Prag als „Deutsche“ verlassen. Grotesk, wurde sie doch kurz zuvor von den Deutschen verfolgt! Welche Ironie des Schicksals!

Der Meister war zum Zeitpunkt des Kriegsendes noch immer vom Typhus geschwächt und bestand nur aus Haut und Knochen. Irgendwie schafften es beide nach Wien zu kommen. Es war höchste Zeit. Ananda erzählte mir, dass sie sah, wie in Prag Menschen aus den Fenstern geworfen wurden und man an den Straßen Erhängte sah. Vielleicht waren es Kollaborateure oder Deutsche. Ananda und der Meister fürchteten um ihr Leben und wollten nichts wie weg von dort.

Sie fuhren mit dem ersten Zug, der Wien als Zielort hatte. Das war damals keineswegs einfach und bequem. Ein Zug war ein Transport, der von dort weg fuhr, wo man gefährdet war. Wo er hin fuhr wusste man nie genau und vielleicht war es am Zielort noch gefährlicher als dort von wo man floh.

Der Zug bestand aus offenen und geschlossenen Frachtwaggons. Er war überfüllt von Soldaten der deutschen Wehrmacht, von ehemaligen Häftlingen und von Flüchtlingen aller Art. Der Zug blieb oft stehen und war tagelang unterwegs. Natürlich waren alle „Fahrgäste“ sich selbst überlassen. Es gab kaum zu essen und zu trinken.

Merkwürdig, vor kurzer Zeit noch gab es ein Herrenvolk und Untermenschen. Jetzt im Zug gab es nur ein Volk: das Volk der Flüchtlinge. Alle waren gleich und akzeptierten einander, egal ob mit abgerissenen SS-Zeichen oder ob mit Relikten von Sträflingskleidung. Altes Denken war Luxus, jetzt ging es um die nächste Stunde, den nächsten Tag zum Überleben.

Ananda hatte im Zug einen Schutzengel in Gestalt eines Tataren. Er gehörte zum russischen Begleitpersonal. Irgendwie erahnte er ihre Artverwandtschaft und half ihr wo immer es möglich war. Vielleicht gefiel ihm auch Ananda und war sie ihm sympathisch, denn Ananda war eine hübsche Frau. Zudem konnte Ananda russisch.

1945, Ananda mit 43 Jahren.

Eines Tages kam eben dieser Tatar zum Wagon, winkte Ananda zur Seite und vertraute ihr unter dem Versprechen größter Verschwiegenheit folgendes an: „Der Zug wird umgeleitet. Ich werde den Lockführer veranlassen, dass er vor Wien ganz langsam fährt. Springt aus dem Zug. Er wird dann zügig weiter fahren, wohin darf ich nicht sagen.“

Ananda und der Meister beherzigten den Rat. Wer weiß wohin sie mit dem Zug transportiert worden wären. Es gab in jener Zeit nur wenige Ziele und ich habe diesbezüglich nur schreckliche Vorstellungen.

In Wien fanden beide zusammen mit anderen Flüchtlingen im Erdgeschoss eines Hotels notdürftig Obdach.

Wenn ich an den Yoga denke: Ananda war als einzige Überlebende der Yogagruppe hier in einer fremden Stadt gestrandet. Ihr geliebter Guru Vayuananda wurde bei seiner Flucht ergriffen und in Holland erschossen. Von den neun Mitschülern Anandas überlebte niemand. Teils starben sie im KZ, teils an der Front. Sie waren Verfolgte und „Verfolger“, ohne dass sie im Geringsten entscheiden konnten.

Noch in der Notunterkunft untergebracht, ging Ananda zu früher Morgenstunde zum Wohnungsamt. Dort fand sich immer schon eine lange Warteschlange. Die Leute schwindelten sich vor und drängten die Schwächeren zurück. Eines Tages, als Ananda wieder in der Warteschlange stand, schlug ihr eine Frau einen Regenschirm auf den Kopf und Ananda fiel ohnmächtig zu Boden.

Das war Ananda zu viel.

Sie ging zum russischen Stadt-Kommandanten und schilderte ihm die Situation. Der nahm den Telefonhörer zur Hand und rief den Bürgermeister von Wien an. Es war ein kurzes Gespräch. Ananda hörte noch laut und drohend „Sibirsk“, bevor der Kommandant den Hörer auflegte.

„Du bekommst noch heute eine Wohnung“, sagte ihr der Kommandant freundlich zu.

„Aber bitte nicht eine Wohnung, die ich über kurz oder lang an ihren Eigentümer wieder zurück geben muss“, bat Ananda den Kommandanten.

Der lachte, "darum brauchst du dir keine Sorgen machen, der meldet sich nicht mehr“.

Ananda hatte die Wohnung noch am selben Tag. Es war eine große Wohnung. Ein kleiner Teil der Wohnung war ausgebombt. Das wurde hergerichtet. Es gab eine Kiste mit Fotos, sehr viele Originale von Hitlerfotos. Die Engländer waren versessen darauf und Ananda gab ihnen die ganze Kiste. Dass einmal die Bilder von Wert sein könnten, auf diese Idee kam sie nicht.

Der Großteil der Wohnung bestand aus einem großen, hallenförmigen Raum. Im letzten Drittel ein offener Kamin mit zwei Rittern aus Zinn davor. Auch die Zinnritter schenkte Ananda her. Ansonsten war die Wohnung bis auf ein paar einfache Möbelstücke leer. Es gab nur einen Schreibtisch, Stühle, ein Regal, alles kohlschwarz gestrichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wohnung schon ausgeplündert war und nur das über war, was uninteressant oder zu schwer war.

Die Wohnung lag im letzten Stock und man musste zu dieser Zeit viele Stufen hinauf gehen, nicht einfach für das entkräftete Ehepaar. Aber die hoch gelegene Wohnung hatte einen Vorteil: es war eine große Dachterrasse angegliedert; sie war sogar sehr groß. Außer Moos und einzelnen Halmen gab es da zwar nur Kies, aber es war ein ruhiger Zufluchtsort für Tauben und Krähen. Es war ein Stück karge, sich selbst überlassene Natur, direkt vor dem Fenster. Man konnte beobachten und erkennen, dass jede Krähe, jede Taube ihren eigenen Charakter besaß, besonders mutig oder schlau war oder nur aufsässig, gutmütig oder widerwärtig zu den Artgenossen.

Für die dichtverbaute Innenstadt war dieser menschenfreie Flecken ein seltenes Juwel.

Armut

Durch die Unterkunft in der fast leeren und halb zerstörten Wohnung (in einem Zimmer fehlte das Dach) war ein erstes Existenzproblem bewältigt.

Ananda und der Meister, der sich allmählich vom Typhus erholt hatte, konnten sich ab nun um den Lebensunterhalt bemühen. Der Meister begann wieder zu malen.

Der Meister

Für die meisten Menschen der Großstadt war das Lebensauskommen nach dem Krieg überaus schwierig. Ich kann mich an Wiener erinnern, die einen ganzen Tag unterwegs auf das Land waren, um ihr letztes Schmuckstück gegen einen halben Kilo Butter einzutauschen. Die Bauern durften ihrerseits auch nichts in die Stadt bringen und verkaufen. Um Wien gab es eine von den Russen kontrollierte Grenze. Es war wie eine Staatsgrenze. Man musste sich ausweisen. Ich kann mich erinnern, einmal vor dieser Grenze gestanden zu haben. Wir waren auf einem Pferdewagen mit Stroh angereist. Ein Russe hatte eine lange Eisenstange und stieß aus allen Richtungen damit in das Stroh, um festzustellen ob darunter etwas verborgen wäre.

Für Ananda und den Meister war es besonders schwierig. Wer legte in dieser Zeit schon Wert auf Bilder, wenn man nicht wusste wovon man leben solle. Da Ananda zum Christentum konvertiert war, bekam sie von der jüdischen Gemeinde keine Unterstützung als ehemaliges Naziopfer. Der Meister seinerseits galt als gebürtiger Österreicher, weshalb der Verlust von Hab und Gut in Prag nicht zählte. Das war bitter und nur durch die enorme Willenskraft von Ananda schafften sie es diese Jahre durchzuhalten.

Es waren schwere Zeiten. Beim Kaufmann, beim Kohlenhändler, überall waren Schulden. Ananda lebte unter ständiger Angst vor Pfändungen, speziell weil als erstes die Ölgemälde gepfändet worden wären. Sonst gab es ja nichts in der Wohnung, nicht einmal ein Radio. Die Ölgemälde aber waren die Grundlage des gelegentlichen und spärlichen Einkommens. Die Verzweiflung des Meisters, der voll und ganz in der Kunst lebte, wäre unvorstellbar gewesen. Die drohenden Pfändungen waren für Ananda eine große Belastung. Ananda kämpfte sich durch, unterstützt durch den Glauben an Jesus und Ramakrishna. Glaube und Durchsetzungsvermögen, seit Kindheit trainiert, waren Eigenschaften, welche in späteren Jahren den Aufbau einer so großen Gemeinschaft durch sie ermöglichten. Sie hatte eine Kraft, zu der ich zeitlebens nur bewundernd aufblicken konnte.

Der Meister war in Wien als Maler unbekannt. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Sammler, die regelmäßig und gern seine Bilder gekauft hätten, wie das in späteren Jahren der Fall war. Es fehlte zudem an Geld für Leinwand, Farben und Rahmen. Die ersten Ölgemälde wurden auf Presskarton gemalt. Die verwendeten Farben waren billiges Material, sie waren stumpf und nicht so leuchtend wie die später verwendeten teuren Oxidfarben (Metalloxide wie etwa Kobaltblau).

Ananda bekam einen österreichischen Journalistenausweis und verdiente sich das Geld erneut durch Artikelschreiben.

Bei ihrer tiefen Religiosität war es klar, dass sie in dieser Tätigkeit auch Kontakte zur Kirche nahm.

Ich erinnere mich an eine kuriose Situation, über die sie mir erzählte. Etwa 1948 suchte sie ein Pater von den „Schotten“ auf. Es störte ihn, dass Ananda und der Meister nur amtlich aber nicht kirchlich getraut waren. Sie würden im Konkubinat leben, meinte er. Den Meister rührte das nicht im Geringsten. Da schlug der Pater vor im Falle einer kirchlichen Heirat ein Bild abzukaufen. Dieser seltsame Handel schien allen sehr recht und Ananda und der Meister hatten wieder für einige Zeit zu leben. Der Pater war gerade im rechten Augenblick einer höchster Not eingesprungen. Anandas Kontakte zur Kirche intensivierten sich durch Schreibarbeiten und Management.

Die große Verbundenheit mit Yoga und gleichzeitig mit der Kirche waren eine Kombination, die bei Ananda ohne Widerspruch war und auch von den Kirchenoberen akzeptiert wurde. Ich kann mich an einen Besuch mit ihr bei einem Prälaten erinnern. Es war in meinem zweiten Jahr im Yoga. Ananda war von fast kindhafter Ehrfurcht. Das hinderte sie jedoch nicht eine Yogakette (Japamala) in der Hand zu halten. Es waren große, dicke Perlen aus Holz, völlig anders als ein Rosenkranz. Als sie der Prälat neugierig danach befragte, erklärte sie es ihm und schenkte dem verdutzten Kirchenvertreter die Yogakette, der sie fassungslos in den Händen hielt und ein Danke murmelte.

Ich nehme an, man stufte damals Ananda wahrscheinlich als interessante Exotin ein. Sie war in Kirchenkreisen ob ihres Ideenreichtums bekannt und dafür, dass sie nicht leicht abzuschütteln war.

Innerhalb ihrer Kirchenkontakte erfüllte Ananda sich den Wunsch, im Sinne des Karma Yoga (Yoga der guten Tat) und der Nächstenliebe zu wirken: dies führte zu einem Engagement bei den Salesianern als Organisatorin für den Spendeneintrieb für den Neubau eines Wohnkomplexes für elternlose Kinder. Ein eigenes Büro mit einem Pater als Assistenten stand ihr zur Verfügung. Die Tätigkeit bei den Salesianern war für Ananda eine glückliche Zeit und die Verbindung zu den Salesianern blieb immer erhalten. Ich lernte später einmal den Prior kennen. In meinen Augen war er ein Yogi edelster Güte. Ich möchte sogar sagen, dass ich nie einen Yogi oder Yogapraktizierenden kennen gelernt habe, der ihm an seelischer Größe nahe gekommen wäre. Ich empfand und empfinde für ihn nach wie vor tiefste Ehrfurcht.

Ananda vor dem Bildnis Don Boscos, dem Gründer des Salesianerordens

Es gab keinen vermögenden Unternehmer oder Besitzer, den oder die Ananda nicht um eine Spende angeschrieben hatte. Selbst der Papst blieb nicht ausgenommen und die Salesianer bekamen vom Vatikan 25 000 Schilling für den Wohnturm (Ananda hatte einen Zeitungsartikel mit einem Bild der Übergabe aufgehoben). Der Betrag war sehr viel in der damaligen Zeit.

Eine große Hilfe für das Ehepaar war die Unterstützung durch die Burgenländische Landesregierung. Sie gab dem Meister eine Anstellung, um im Sinne eines Heimatunterrichtes in Schulen Vorträge mit Schautafeln und Kulturfilmen vorzuzeigen. Der Meister als ehemaliger Schauspieler am deutschen Theater in Prag war ein fabelhafter Rhetoriker und bestens geeignet, um in den Kindern Interesse und Faszination zu erwecken.

Diese Tätigkeit war noch aus einem anderen Grund segensreich: es war dem Meister dadurch möglich das Burgenland bis in die kleinsten Winkel zu bereisen, um dort Motive für seine Gemälde zu finden. Den Meister verband für dieses Land eine tiefe Liebe. Sehr viele seiner Gemälde sind wunderschöne, farbenfrohe Burgenlandmotive, aus einer Zeit, in der das Burgenland noch von alten kulturellen Gepflogenheiten geprägt war – Österreich wurde 1956 frei und die Besatzungsmächte zogen ab. Bis dahin jedoch war Burgenland russische Zone und niemand hatte dort Lust zu investieren, aus Angst, dass dieser Gebietsteil, so wie Ostdeutschland, eines Tages abgespalten werden könnte. Deshalb blieb das Burgenland bis zu diesem Zeitpunkt „rückständig“.

Das Nordburgenland, wo ich jetzt wohne, war damals von Straßendörfern geprägt, mit einer breiten Mulde mit Gänseteich in der Mitte. Am Abend flogen die Gänse in einzelnen Schwärmen laut kreischend über die Dächer zurück zu ihren jeweiligen Bauernhöfen. Links und rechts neben dem Gänseteich verliefen staubige Naturstraßen und von diesen durch vorgelagerte Hausgärten abgesetzt die Bauernhäuser. Die Bauernhäuser zeigten mit ihrer Schmalseite zur Straße, und erstrecken sich dann tief zur Ackerseite. Entlang der Wohngebäude und Stallungen fanden sich Arkadengänge, um die heiße Sonnenstrahlung abzuschirmen. Dem Giebel des frontalen Satteldaches war ein schön geschwungener Barock-Bogen aufgesetzt. Alle Häuser waren strahlend weiß gekalkt – die billigste und wahrscheinlich auch die schönste Fassadenfarbe, da sie den kleinen Gebäuden mehr Glanz und Dominanz verlieh. Im häufigen hellen Sonnenschein des Burgenlandes bekommen diese Fassaden einen fast überirdisch hellen Glanz. Da alle Häuser in diesem Weiß waren, ergab dies einen harmonischen, wunderschönen Anblick. Heutzutage gibt es nur noch wenige Häuser von dieser Art.

Burgenländische Dorflandschaft

Es sei noch kurz erwähnt weshalb das Burgenland dem Meister gefördert hatte. Der Meister war ein gebürtiger Burgenländer, der in meiner jetzigen Nachbarortschaft Zurndorf zur Welt kam. Dort war ein großes Anwesen von Dynamit Nobel mit dazu gehörigem Wald außerhalb der Ortschaft - ich glaube es war der frühere Heinrichshof.

Alte Aufnahme vom Geburtshaus des Meisters (Gesindehaus)

Parkanlage vor dem Haus mit den Eltern vom Meister

Das Anwesen verfiel dann durch die Jahre und wurde vor einigen Jahren renoviert. Hier einige Bilder, die ich vergangenes Jahr aufgenommen habe.

links „Gesindehaus“

Pavillon

„Herrenhaus“

Wieder zurück in die Zeit zwischen 1945 bis Anfang der fünfziger Jahre.

Mitte der fünfziger Jahre wurde es für Ananda und den Meister leichter. Die Wirtschaft hatte sich erholt und es herrschte keine Not mehr, wenngleich die Menschen mit heutigem Standard verglichen sehr arm waren. Es gab wieder zunehmend Interesse an Kunst und um den Meister bildete sich eine kleiner Kreis von Liebhabern seiner Gemälde.

Der Meister und Ananda kamen zunehmend aus der finanziellen Notlage frei. Nun widmete sich der Meister ausschließlich dem Malen. Er wurde zu einem bekannten Maler und seine Bilder waren, wenngleich noch vereinzelt, in vielen Ländern verbreitet. Es gab eine Ausstellung in New York und Interessenten von Südamerika bis Südafrika. Ananda und der Meister lebten ab da nur noch vom Bilderverkauf. Für den Maler war es ein Segen nach so vielen Jahren der Entbehrungen endlich in einer Welt der Farben leben zu können.

Ananda hatte ihrerseits durch den immer größer werdenden Kreis von Kunstliebhabern mehr Zeit und weniger Sorgen und konnte sich ab nun erstmals dem Yogaunterricht zuwenden.

Die ersten Yogakreise

Die ersten Schüler von Ananda waren zwei Araber aus dem Libanon. Einen unter ihnen, Sabri, hatte Ananda besonders fest in ihr Herz geschlossen.

Bald sammelten sich um diese beiden noch andere Schüler und es entwickelte sich ein erster Kreis.

Ananda ca. 57 Jahre alt (ca. 1959).

Die Yogaschüler bildeten eine fröhliche Runde um Ananda und den Meister. Sie besuchten das Ehepaar zu jeder Tageszeit und waren immer willkommen. Eine Pianistin, Doris, die schon Konzerte gab, war wie eine Tochter.

Die meisten der Schüler waren unbeschwerte Studenten. Ihre locker-fröhliche Art gefiel besonders dem Meister. Gelegentlich konnte es schon vorkommen, dass in der Nacht die Glocke läutete und die Gruppe herein spaziert kam, mit einigen Flaschen Wein, um weiter zu feiern.

Zusätzlich hatte Ananda periphere Yogainteressenten, von ihr „Randyogis“ genannt. Randyogis waren meist einflussreiche Leute, die sich nicht zusammen mit Jugendlichen in eine Yogastunde setzen wollten. Sie konnten es sich leisten den Guru per Chauffeur abholen zu lassen. Einer von ihnen hatte ein eigenes Flugzeug, einen wunderschönen Yogaraum und vor allem hoch interessante Schriften. Es waren Texte aus der Mongolei und Tibet, die er sich von einer Bibliothek kommen und übersetzen ließ. Er und Ananda studierten diese Schriften und diskutierten darüber. Ich glaube Ananda hatte sehr viel daraus gelernt. Dieser Randyogi litt an den Folgen eines Lungenschusses mit ständiger Gefahr einer Lungenentzündung. Als ich im zweiten Jahr bei Ananda war, starb er nach einer Lungenentzündung. Ananda war durch seinen Tod erschüttert und tief getroffen. Er hat ihr viel bedeutet.

Es gab noch weitere Randyogis. Sie verschafften Ananda Kunstinteressenten und trugen dazu bei, dass ein Leben für Ananda und den Meister ohne finanzielle Sorgen möglich wurde.

Mit dem ersten Kreis von Yogaschülern verbrachten Ananda und der Meister einige glückliche Jahre. Unverhofft, innerhalb eines Jahres löste sich der Kreis auf. Es ging Schlag um Schlag. Es waren gerade die am meisten geliebten Schüler/innen, die ausfielen. Sabri, der Libanese, musste nach Hause. Kurz darauf erhielt Ananda von seinen Verwandten die Nachricht, dass Sabri am dritten Tag seines Kriegsdienstes gefallen war. Christian, der erste eingeweihte Schüler, wurde von seinem Onkel, der auch sein Studium finanziert hatte, nach New York gebeten, um die dortige Firma zu übernehmen. Doris, die Musikstudentin, verliebte sich in einen Mexikaner. Sie ließ sich von den Eltern ihr Erbe auszahlen, flog nach Mexiko und war ab da verschollen. Die Suche nach ihr durch den Botschafter blieb erfolglos. Das einzige, was Ananda durch einen kurzen und letzten Telefonanruf von Doris erfuhr, war, dass es am Tag der Ankunft ein Erdbeben gab. Ein schlechtes Vorzeichen. Ulrike wurde von ihrem weit älteren Mann verboten, die Yogastunden zu besuchen. Er war um seinen Einfluss besorgt und eifersüchtig auf die jüngere Mitschüler von Ulrike.

Der Verlust dieser Schüler/innen muss Ananda fürchterlich getroffen haben. Jahre danach noch weinte sie, wenn sie mit mir spazieren ging und über ihre damaligen Schüler sprach.

Nach dem Verlust ihres ersten Yogakreises zog sich Ananda aus Kummer um den Verlust ihrer Schüler vom Yogaunterricht zurück. Sie überließ es Heribert, der vom alten Kreis über geblieben war, eine neue Gruppe aufzubauen und zu führen. Der Unterricht bei Heribert war ein diszipliniertes Lernen und Üben. Völlig anders als im Kreis zuvor, den Ananda geführt hatte.

In meinen ersten zwei Yogajahren bin ich Heribert gelegentlich begegnet. Er war ein Idealist, streng und duldete nicht, dass Yogaideale durch ungeeignete Schüler verwässert wurden. Wenn ihm etwas missfiel, gab er es Ananda unmissverständlich zu erkennen. Seine Yogavorträge waren ausgezeichnet, sachlich und klar. Ich bewunderte ihn ob seiner rhetorischen Fähigkeiten und seines Auftretens, das in starkem Kontrast zu meiner Schüchternheit war.

Ananda als Gründerin einer neuen Yogagemeinschaft

1968 verstarb der von Ananda geliebte Meister. Ananda war die erste Zeit vor Schock zu jeglicher Handlung unfähig. Es dauerte zwei Jahre, bis Ananda den Schock so weit verkraftet hatte, um sich wieder voll dem Yoga widmen zu können. Auf Anraten des Meisters wurde ich durch Adoption in die Familie aufgenommen. Das war ein weiser Entschluss vom Meister, denn die ersten zwei Jahre nach seinem Tod war Ananda handlungsunfähig und hatte als Folge des Schocks Herzbeschwerden. Ich hatte mir in dieser sehr schweren Zeit auf ein halbes Jahr Karenzurlaub genommen, um ihr besser beistehen zu können. 1970 übersiedelten wir, vom Stadtzentrum in den grünen Außenbezirk Döbling. Es war hilfreich den Wohnort zu wechseln, weil im Stadtzentrum jedes Haus und jede Straße mit Erinnerungen an den Meister verknüpft war und die Trauer hierdurch immer wieder neu entflammte. Hier in dem freundlichen Außenbezirk von Wien begann Ananda unter höchstem Einsatz eine Yogagemeinschaft aufzubauen. Die enorme emotionelle Energie, die sich zuvor in der Zeit der Trauer selbstzerstörend ausgewirkt hatte, wurde nun für einen neuen Lebensanfang, der vom Yoga geprägt war, umgesetzt.

Durch Anandas während der Zeit als Managerin bei den Salesianern geschultes Management begann die neu gegründete Yogagemeinschaft aufzublühen. Auch hatte sie es gekonnt geschafft die Gemälde des Meisters durch Ausstellungen und Artikel bekannt zu machen. Ananda war beileibe keine weltfremde Gurini.

Zunächst begann sie wie gewohnt in Zeitschriften zu inserieren und sehr bald, als wir genügend ortskundig waren, gingen wir in die nahe gelegenen Studentenheime und hängten dort Yoga- und Meditationsangebote mit unserer Adresse aus. Später kümmerten sich die Yogis darum. Auch kamen viele durch Mundpropaganda.

Ein weiterer Punkt, der für dieses wunderbare Gedeihen der Yogagemeinschaft entscheidend war, war die Möglichkeit vieler Yogis sich in unmittelbarer Nachbarschaft ansiedeln zu können. Ananda erkundigte sich nach frei gewordenen Wohnungen in der Nachbarschaft und vermittelte diese an ihre Yogaschüler. Es waren dutzende solcher Wohnungen, die sie ausfindig machte und in denen dann Yogaschüler wohnten. Hierbei halfen ihr einige Serviererinnen aus Kaffeehäusern und Konditoreien als Informationsvermittler. In der Pantzergasse, zwei Gassen weiter von unserer Wohnung, hatten sich zirka 20 Yogis angesiedelt. Weitere 20 von ihnen in der näheren Umgebung.

Die Nachbarschaft vieler Yogafreunde wirkte sich für jeden der Yogapraktikanten enorm förderlich aus. Es entstanden Freundschaften und vieles mehr, vom gemeinsamen Sport und gegenseitiger Hilfestellungen vom Ausborgen von Lebensmitteln bis hin zu Ratschlägen betreffend dem Studium. Das setzte sich auch später fort. Einer der Yogis gründete eine Softwarefirma, in welcher etliche Yogis Arbeit fanden.

In der Pantzergasse waren Straßenabschnitte, in welchen in jedem der Häuser einer oder mehrere Yogis lebten. Dadurch waren solche Kuriositäten möglich wie Mini-Seilbahnen aus Schnüren, die zwischen benachbarten Fenstern auf der Gartenseite gespannt waren. In ihnen beförderten die Yogis mittels Körbchen Eier, Käse oder Brot zum Nachbarhaus, wenn der Yoganabar/in gerade nichts zum Essen hatte und beide vermeiden wollten die Stufen von einem Haus zum anderen rauf und runter zu gehen.

Mit ein Grund weshalb die Yogagemeinschaft so rasch wuchs, war die außergewöhnliche Fähigkeit Anandas Begeisterung zu erwecken. Sie hatte eine faszinierende Ausstrahlung und Suggestivkraft. Wer als neu gekommener Interessent an einer solchen Stunde teil genommen hatte, der blieb. Letztendlich waren im Ashram mehr als hundert Schüler, kurzfristig sogar über zweihundert. Das war insofern machbar, als in der Yogagemeinschaft im Laufe der Jahre über zwanzig gut ausgebildete Yogalehrer Guru Ananda in der Lehrtätigkeit unterstützten und kleine Kreise mit Anfangsschülern führten.

Rückblickend lässt sich feststellen, dass jene Studenten, die Kreise geführt hatten, hierdurch ihre Persönlichkeitsentwicklung stark gefördert hatten. Sie hatten an Selbstvertrauen und Auftreten gewonnen und die Fähigkeit entwickelt andere zu führen. Das half ihnen später bei der Berufswahl und im Berufsleben. Soweit sie nicht ihre eigenen Firmen hatten, waren die meisten in ihren Jobs sehr erfolgreich.

Ananda und ich ergänzten uns in den Yogastunden. Unsere unterschiedliche Art wirkte belebend.

Alle Yogis, die Kreise geführt hatten, waren in ihrer Stundengestaltung autonom. Es gab hierbei keinerlei Kontrolle oder Vorschriften. Es gab Skripten, von denen Gebrauch gemacht werden konnte oder auch nicht. Auch gab es einen Diaprojektor, dazu sehr viele Dias, einen Overheadprojektor (Beamer) und viele Musikkassetten.

ein Team

Unter den Yogis gab es etliche, die schon verheiratet waren und Kinder hatten.

Ananda liebte die Kinder ihrer Yogis und gab für sie Kinderstunden, zumindest in den ersten Yogajahren, als die Gemeinschaft noch klein war und noch nicht so sehr Anandas Zeit in Beschlag nahm. Die Kinder waren zwischen 4 und 7 Jahre alt.

Die Stunden des Kinderyoga waren gut vorbereitet. Ananda informierte sich bei ihren Yogis bezüglich Ideen und Beiträgen und traf dann eine Auswahl. Die Kinderstunden waren im Gleichgewicht zwischen Bewegung, Darbietungen und Geschichten, welche Ananda mit Begeisterung selbst erzählte.

Zwerge, in liebevoller Kleinarbeit von den Yogis für Ananda genäht

Hier habe ich Ananda (Vorname des Mädchens) auf dem Schoß. Ihre Mutter führt bis heute einen Meditationskreis, mit Meditationen und Bajans (indisch religiöse Lieder). Ich habe mich all die Jahre über ihre Yogaaktivitäten gefreut.

Georg schaut aus dem Häuschen. Jetzt hat er schon graue Schläfen, führt eine IT Firma und hilft mir in Computerangelegenheiten.

Im Sommer hielten wir unsere Yogastunden gerne im Grünen. Es gab genug Autos, so dass alle die Möglichkeit hatten in den Wienerwald zu unserem jeweiligen Treffpunkt zu kommen. Eines der Lieblingslokale war der „Hübner“ am „Himmel“, so hieß dieser Hügel vor Grinzing. Das Gebäude gibt es leider nicht mehr. Der Besitzer war ein guter Bekannter von Ananda und tolerierte es, dass wir zur Verwunderung der anderen Gäste lauthals sangen, so dass man es bis weit nach Grinzing hinunter hören konnte. Ich wunderte mich immer wieder über die Unbeschwertheit Anandas vierzig Leute mit voller Lautstärke im Gastgarten singen zu lassen.

Ein zweites Lieblingslokal war die Windischhütte. Wie man aus dem Begriff „Hütte“ bereits entnehmen kann, handelte es sich hierbei um ein Lokal auf einem schon zumindest kleinen Berg, kaum 2o km von Wien entfernt. Auf der Wiese weideten die Kühe und rundherum waren Wälder. Die Hütte nahe dem Gipfel bot einen schönen Ausblick. Das Panorama bot Hügel und Wälder. Man sah von dort aus keine Siedlungsgebiete und erst recht nicht Wien.

Dort übten wir zum Beispiel Runen. Diverse Körperhaltungen mit gleichzeitiger Intonierung von Vokalen, mit der Absicht verschiedene Körperstellen zu beleben und vibrieren zu lassen. Das Ganze gleichzeitig mit einer symbolisch-kosmischen Ausrichtung.

Ich liebte es mit kleinen Schülergruppen an Kräutern und Blumen ein verändertes Sehen zu trainieren. Aufgabe war es Schattierungen, Durchlichtung und Konturen deutlicher wahr zu nehmen, die Einmaligkeit und Schönheit der jeweiligen Objekte zu erfassen, das Staunen zu erlernen und Liebe für die Schöpfung zu entwickeln. Auch Geruchs- und Tastübungen wurden gemacht.

Vor und nach den Yogastunden legte man sich ins Gras, genoss die Natur oder ging im Wald spazieren. Das galt auch für den Himmel, denn auch dort gab es Wälder und Wiesen.

Spaziergang entlang der Rohrerwiese (Wienerwald)

In den Yogastunden am Wochenende waren Ananda und ich immer gemeinsam anwesend. Am Samstag war meistens eine Schweigestunde und am Sonntag wurden sehr oft Biographien vorbildhafter Menschen gelesen.

Ananda und ich in einer Schweigestunde (Zen). Diese Schweigestunden wurden durch Tee und langsames, rhythmisches Gehen im Kreis aufgelockert.

Es war eine auch für mich sehr schöne Zeit, die Jahre später durch den Tod Anandas ihr Ende fand. In jener Zeit löste sich auch die Yogagemeinschaft auf und nach Jahren der Stagnation, begann eine neue Yogagemeinschaft zu entstehen, mit nur wenigen, jedoch gut ausgebildeten Yogis und Yoginis.

Kurzbiographie

Guru Ananda (1902-1985)

Guru Ananda wurde 1902 geboren und stammte aus einer polnischen, chassidischen Familie. Sie wuchs bei ihrem Großvater auf, der ein Mystiker und bekannter Oberrabbiner war. Dieses religiös-mystische Umfeld, zusammen mit einer von Kindheit an vorhandenen Hellsichtigkeit, prägten Ananda durch ihr ganzes Leben.

Mit 17 Jahren fand Ananda ihren Yogalehrer Vayuananda, Durch die Kriegswirren überlebte Guru Ananda als einzige von der Yogagruppe um ihren Lehrer.

Nach

dem Kriegsende musste sie zusammen mit ihrem Mann, dem Maler R.R. Ballabene,

aus Tschechien nach Wien fliehen.

In Wien leitete Guru Ananda ab den frühen Fünfzigerjahren eine

Yogagemeinschaft.

Ab 1964 wurde sie durch ihren Adoptivsohn Vayuananda in ihrer Yogatätigkeit unterstützt. 1985 starb Guru Ananda.

Aus den von ihr ausgebildeten Yogis hat außer Vayu, einzig Yogi Sundara ihrem Wunsch entsprochen, den Yoga weiter zu verbreiten.

Aus jüngerer Zeit stammen einige Yoginis und Yogis, welche sich bemühen die Ashramlinie fort zuführen. Möge Gottes Segen mit ihnen sein.

Rechtshinweise

Erstausgabe Wien, 2017

Urheber- und Publikationsrechte aller Bilder von Alfred Ballabene, inklusive der Fotos aus meinem Familienbesitz. Texte von Alfred Ballabene, weiters Texte und Fotos von Ölgemälden meines Adoptivvaters R.R. Ballabene, für welche ich ebenfalls alle Publikationsrechte besitze.

Nach GNU Richtlinien frei gegeben.

Ich bedanke mich für Ihren Besuch

Alfred Ballabene