Paranormal Deutschland - Ressort eBooks - kostenlose freiverfügbare Online Bücher

Guru und Schülersohn

Biographische

Rückschau eines Yogis

Ananda

Autor: Alfred Ballabene

alfred.ballabene@gmx.at

gaurisyogaschule@gmx.de

1. Auflage, Wien 2009, 3. neu

bearbeitete Auflage 2017

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel 1 ................... Begegnung mit Ananda

Kapitel 2 ................... Der erste Yogaunterricht

Kapitel 3 ................... Vom Meister beschützt

Kapitel 4 .................... Auf dem Weg mich selbst zu entdecken

Kapitel 5 .................... Vertiefter Yogaunterricht

Kapitel 6 .................... Hinter den Kulissen

Kapitel 7 .................... Ein magisch aufgeladener Kultraum als meine Schlafstätte

Kapitel 8 .................... Der Tod des Künstlers R.R. Ballabene

Kapitel 9 .................... Aus der Asche der Trauer entflammte neue Religiosität

Kapitel 10 .................... Eine Yogagemeinschaft entsteht

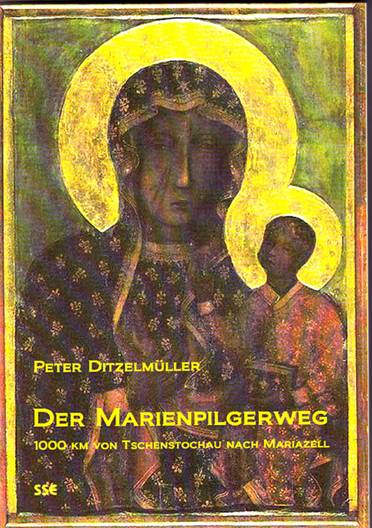

Kapitel 11 .................... Marienverehrung

Kapitel 12 .................... Goldene Zeiten

Kapitel 13 .................... Das Speckschwartl

Kapitel 14 .................... Über Achtzig

Kapitel 15 .................... Anandas Tod

Gurini Ananda und der Autor A.

Ballabene

Einleitung

Die weibliche Form von "Guru" ist "Gurini". Da der Begriff Gurini in Europa wenig bekannt ist, erst recht nicht zu der Zeit als Guru Ananda den Yoga lehrte, bevorzugte sie es "Guru" genannt zu werden. Diese Bezeichnung war auch damals jedem verständlich.

Vor einiger Zeit hatte ich einen Traum:

Hinter Ananda sah

ich eine große Menschenmenge. Sie alle hatten von Ananda innere Schätze

mitbekommen. Das war Anandas Lebenswerk. Es war eine feierliche Atmosphäre. Ich

war über die Gunst des Schicksals tief bewegt, die mir erlaubt hatte in ihrer

Nähe sein zu dürfen. Ich empfand dies als einmalige Fügung und große Ehre.

Dieser Traum drückt meine tiefsten Gefühle aus, weshalb ich ihn auch an den Anfang dieser Broschüre stelle.

Einige Tage noch machte ich mir Überlegungen über den Aufbau der zu schreibenden Broschüre, als ich einen weiterer Traum hatte:

Ich stöberte im

Traum in alten Briefen und fand eine Notiz, etwas größer als eine Postkarte.

Sie enthielt in gut leserlicher Schrift biographische Daten von Ananda. Ich

betrachtete den Text, als sich die Art meines Schauens plötzlich veränderte.

Die Folge war, dass ich eine tiefer liegende Schicht sehen konnte, die wie eine

Geheimschrift unter der physisch sichtbaren Schrift lag. Ich fühlte, dass ich

unverhofft eine bislang verborgene Botschaft vor mir hatte, eine Art Seelenbiographie,

für die nicht Jahreszahlen, sondern Gefühlstiefen zählen. In dem Augenblick

wusste ich: nicht die Beschreibung des äußeren Lebensrahmens ist Guru Ananda

wichtig. Schon immer erschienen ihr nicht die Lebensereignisse bedeutsam,

sondern das, was daraus der Seele haften blieb und die Persönlichkeit formte.

Der Sinn des Lebens bestand ihrer Meinung nach nicht im Ablauf, sondern in der

inneren Reifung. Ich sollte nicht stereotyp ihr äußeres, vergängliches Leben

weitergeben, sondern jene Ereignisse, die seelisch gestaltend waren und ihr eine

Lebensernte in Form wertvoller Erfahrungen einbrachten.

Dann setzte ich mich ans Schreiben. Natürlich dachte ich als erstes an die schönen Zeiten, als wir gemeinsam einen große vitale Yogagemeinschaft führten. Doch bevor es so weit war, lagen noch etliche schwere Jahre davor. Auch diese Jahre wollten niedergeschrieben werden. Auch wenn sich in dieser Zeit keine äußeren Erfolge zeigten, waren sie vielleicht noch stärker für die Seele prägend als die kommenden glücklichen Jahre.

Letztlich ließ ich all die Zeiten vor meinem inneren Auge Revue passieren und versuchte die Ereignisse aus den verschiedensten Perspektiven zu sehen, in der Art von Bausteinen, wo eines auf das andere aufbaut und man keinen Baustein heraus lösen kann, ohne dass das gesamte Gebilde seine Stabilität und Struktur verliert. Und siehe, ich machte eine Reihe unerwarteter Entdeckungen.

„Wir sind ewig, sind wandernde

Seelen, die nur kurz als Gäste auf Erden weilen. Wenn wir diesen großen Überblick

verlieren, haben wir die Wurzeln und den Sinn unseres jetzigen Lebens

übersehen.“

Wir wandern durch Zeiten,

sehen, staunen, lernen.

Was einst wichtig uns erschien,

erweist sich bald als Spiel.

Heimgekehrt zum ew’gen Urgrund

blicken wir zurück

und lächeln.

1

Begegnung mit Ananda

Anfang 1950 hatte Ananda ihre

ersten Yogaschüler. Es waren Sabri aus dem Libanon und sein Freund. Als Sabri

mit dem Studium fertig war und nach Hause kam, musste er einrücken und wenige

Monate später war er tot.

Einige Jahre später - Ananda

im Volksgarten

Nach Sabri, seinem Freund und einem Araber hatte Ananda durch etliche Jahre eine kleine Yogafamilie von etwa fünf sehr nahe stehenden Yogaschülern und einigen peripheren Yogainteressenten. Sie liebte ihre nahen Schüler heiß und konnte mit ihnen einige sehr schöne Jahre genießen. Doch dann, geradezu plötzlich, innerhalb eines halben Jahres, verlor sie alle, bis auf einen Schüler, namens Heribert. Es waren nicht kontrollierbare, schicksalhafte Ereignisse. Ananda war innerlich gebrochen. Ihre Liebe zu jenen Schülern dürfte sehr groß gewesen sein, denn selbst Jahre später, als ich täglich an ihrer Seite war, weinte sie noch.

Ananda in der Zeit als sie

noch die geliebten Schüler des Altkreises hatte

Die wenigen SchülerInnen, die verblieben waren hatten keine tiefere Eignung für den Yoga, ausgenommen Heribert. Er war ein Jusstudent im fortgeschrittenen Semester und was den Yoga anbelangt sehr wissbegierig und engagiert. Heribert übernahm die Aufgabe einen neuen Kreis aufzubauen. Er war einerseits ein großer Idealist, andererseits fehlte es ihm noch an Mitgefühl und Toleranz, denn er bewertete die Schüler nach seinen Maßstäben, was dazu führte, dass er sie alle nach einem Jahr Yoga wieder verabschiedete. Ich hatte damals ebenfalls auf das Inserat reagiert und meine Bewerbung an das als Adresse angegebene Postfach gesendet, mit beiliegendem Lebenslauf wie es gefordert war. Auf Grund meines Lebenslaufes mit mehreren Jahren Auslandsaufenthalt, schien ich Heribert ungeeignet gewesen zu sein und durfte nicht einmal vorstellig werden. Ananda wollte mich zwar zu einem Gespräch einladen, doch Heribert war entschieden dagegen und Ananda gab ihm nach.

Nach einem Jahr, am Anfang der sommerlichen Ferialzeit, hatte Heribert alle Yogaschüler als ungeeignet verabschiedet. Ananda war wieder ohne Schüler, außer Heribert und einem kleinen Rest von Schülern aus dem alten Kreis, über die Heribert nicht bestimmen konnte.

Guru Ananda mit Heribert und

einer Schülerin aus dem alten Kreis

Ananda in ihrem Idealismus und ihrer Begeisterung für den Yoga war über die Situation frustriert. Genau in diesem emotionellem Tief hatte sie eine Erscheinung von Ramakrishna ihrem Satguru. (Anandas Yogalinie leitete sich von Ramakrishna ab.) In der Erscheinung kündigte Ramakrishna einen Schüler an, der schon in früheren Leben im Yoga war und bei ihr bleiben würde.

Im September dann hatte Ananda ein Inserat in die Zeitung gegeben. Diesmal war sie besonders aufmerksam und erwartungsvoll.

Tatsächlich war das Inserat erfolgreich und es hatten sich drei Leute gemeldet. Ananda gab ihre Adresse an die Interessenten weiter und lud sie ein sich vorzustellen. Unter diesen drei Anfragen war auch meine Bewerbung. Auch diesmal wurde ich von ihrem Lehrschüler Heribert abgelehnt. Auf Grund ihrer Vision von Ramakrishna, lehnte sie jedoch Heriberts Empfehlung ab und beschloss sich alle Interessenten selbst anzusehen. Retrospektiv sehe ich hierin auch die unterschiedlichen Sichtweisen von Heribert und Ananda. Heribert ging von der Logik aus, für Ananda jedoch waren Visionen und intuitives Empfinden die wesentliche Entscheidungsinstanz.

Ich bekam die Adresse und einen Abendtermin, um vorstellig zu werden. Zu meinem Erstaunen war die Anschrift genau das Haus, in dem ich vor einem Jahr meinen Arbeitsplatz als Funker hatte und hier täglich ein und ausgegangen bin. Ich hatte damals im ersten Stock gearbeitet. Nunmehr ging ich die fünf Stockwerke die Stufen hinauf. Ich fuhr ungern mit den alten, klapprigen Aufzügen dieser Althäuser. Außerdem war Stufensteigen sportlicher. Oben stand ich vor einer sehr hohen, schwarzen Tür zu der einige Holztreppen hinauf führten. Ich läutete an und eine kleine pummelige Frau bat mich einzutreten. Ich stieg die zwei Holztreppen hinauf und stand in einem schwach beleuchteten Vorzimmer. Ich sah mich um. Außer einer Bank deren ausgebeulter Stoffüberzug die einzelnen darunter liegenden Stahlfedern erkennen ließ, gab es nur drei Türen und sonst nichts. Ein kahler Raum. Nicht einmal ein Spiegel war da zu sehen. Dann musterte ich die Frau. Ich tat es unauffällig, indem ich meine Pupille weitete wodurch ich die gesamte Gestalt zugleich sehen konnte, wenngleich weniger scharf.

Ananda ihrerseits musterte mich unverhohlen eingehend und schien zu überlegen:

Der junge Mann vor ihr war groß, muskulös, hatte eine Stoppelfrisur und war billig angezogen. Eindeutig kein Intellektueller und kein verfeinerter Mensch und somit nicht vielversprechend. Unteres soziales Niveau, dachte sie sich. Das passte nicht zum Milieu des Meisters, zu dem die Yogaschüler auch gesellschaftlichen Kontakt pflegen sollten. Der "Meister", ihr Ehemann, war ein bekannter Kunstmaler und stammte aus Prag, wo es üblich war Künstler mit "Meister" anzusprechen. Viele Yogastunden wurden in Kaffeehäusern gegeben, wie ich später erfuhr, und da Ananda oft in Einzelunterricht ihr Wissen weiter gab, was bei mehreren Schülern Stunden dauerte, musste der eine oder andere Yogaschüler dem Meister Gesellschaft leisten, damit er sich nicht langweile.

Die missbilligenden Gedanken Anandas konnte ich ihr deutlich ansehen.

Meine Erscheinung entsprach in

keiner Weise den Vorstellungen von Ananda

Ich musterte ebenfalls Ananda ein weiteres Mal und blickte mich prüfend in der Wohnung um. Schließlich hatte ich durch fünf Jahre auf mich allein gestellt im Ausland gelebt und hatte gelernt vorsichtig zu sein und niemals oberflächlich in ein unbekanntes Umfeld einzutauchen.

Diese meine Art alles genau zu betrachten gefiel Ananda keineswegs. Sie überlegte, ob sie mich nicht gleich hinaus empfehlen oder mir noch eine Chance geben sollte? Ich glaube, es war eher Mitleid, was sie bewog mich doch in den Yogaraum zu geleiten. Etwa in der Art: "Nun ja, er hatte sich die Zeit genommen, um quer durch die Stadt zu fahren, das könnte man ja positiv bewerten und außerdem sollte ich nach der Erscheinung Ramakishnas nicht vorschnell entscheiden."

Guru Ananda (richtiger wäre

Gurini)

„Komm herein in den Ashram“, sagte sie zu mir. Ananda sprach im Yoga alle mit Du an, zum Zeichen, dass alle Menschen gleich sind und verwendete auch gern Sanskritworte, egal, ob die Interessenten das nun verstanden oder nicht. Zumindest demonstrierte sie damit den fremdländischen und geistigen Aspekt der Lehre, die von ihr repräsentiert wurde.

Zur näheren Information: damals war Yoga noch sehr exotisch und außer der Yogagemeinschaft von Ananda gab es in Wien nur das Institut Schmida, welch letzteres bis in die heutige Zeit überlebt hat und sich erfolgreich gegen hundert oder hundertfünfzig weitere gegenwärtige Yogagemeinschaften durchsetzen konnte.

Ananda wies zu einer Holztüre und schritt auf diese zu. Die geschlossene Holztüre zum Nachbarzimmer war auch in schwarz, aber nach oben in einem gotischen Bogen spitz zulaufend. Die Türe hätte aus einer Burg stammen können, denn ihre massiven Bretter waren mit eisernen Rosetten verziert. Was ich damals nicht wusste: Ananda hatte nie genügend Geld, um die Wohnung zu renovieren und so blieb die Wohnung so, wie sie der Vorbesitzer zurück gelassen hatte. Und der Vorbesitzer aus der oberen Hierarchie des dritten Reiches, hatte hier im oberen Stockwerk eine sehr große Wohnung, die später in mindestens zwei Wohnungen geteilt wurde. Der Teil, in dem Ananda wohnte, war ein ehemaliges Kultzentrum der Thulegesellschaft und die schwarzen Türen, Deckenbalken und ebenfalls gotischen Fenster hatten die Symbolfarbe der "Schwarzen Sonne". Kein Wunder, dass mir diese Wohnung sehr unüblich vorkam und ich alles genau musterte.

Ich folgte Ananda unbeeindruckt. Wir durchquerten mit wenigen Schritten eine seltsame Halle mit Stapeln von Ölgemälden. Noch immer hielt ich sie nicht für den Guru, sondern für ein Hauspersonal. Also stellte ich mich auf das Warten ein, bis sie den Guru holen würde. Zufrieden nahm ich das "Komm in den Ashram" als Höflichkeit an, mich zum Warten in einen besseren Raum als das Vorzimmer zu führen. Es wird so etwas wie ein Turnraum sein, dachte ich.

Und tatsächlich, ich hatte recht, es war ein Turnzimmer, denn auf dem Boden lagen zusammen gefaltete Pferdedecken.

Die Frau tat sehr selbstbewusst und statt sich mit einem Kopfnicken zu entfernen, um den Guru zu holen, ließ sie mich auf den Fußboden setzen. Ich war überrascht, offenbar hatte ich mich getäuscht.

„Setze dich hierher. Form deine Hände zur Schale. Hier hast du ein Stück Brot. Iss es!“ Ananda beobachtete mich hierbei aufmerksam.

Ich tat, was sie wollte und aß das Stück Brot. Ich aß es langsam und genüsslich. Plastisch sah ich jene Zeit vor mir, erst wenige Jahre zurück gelegen, in der ich bisweilen glücklich gewesen wäre wenigstens einen Bissen Brot zu haben. Es war in meinem ersten Jahr in Deutschland. Damals hatte ich von Samstag Mittag bis Montag morgens nichts zu essen. Ein Stück trockenes Brot konnte ich mir damals nicht leisten, dafür reichte das Geld nicht. Ich hatte auch keine Heizung in meinem Zimmer. Gerade im ersten Winter hatte es unter minus 30 Grad, und ich lebte in einem ungeheizten Dachbodenzimmer. Ich legte mich mit Pullover, einigen Unterhemden und zwei Hosen schlafen. Am Morgen konnte ich meine Decke wie ein Holzbrett abheben, denn sie war bis in Bauchhöhe von der Atemluft vereist und steif gefroren. Einmal bekam ich einige Äpfel geschenkt. Ein Luxus. Ich habe mich sehr über diesen Schatz gefreut. Wie groß war meine Enttäuschung, als ich die Äpfel am nächsten Morgen hart wie Steine gefroren vorfand. Sie waren auch nach dem Auftauen nicht mehr genießbar.

Ich war bis dahin ein Stadtmensch gewesen und auf die Kälte und das karge Leben nicht eingestellt. Doch ich war zäh und schaffte es, wenngleich mit Nierenschmerzen, einem chronischen Blasenkatarrh und einer Stirnhöhlenentzündung. Ich hatte in diesem ersten Jahr keine warme Kleidung und auch keine Möglichkeit welche zu kaufen. Meine Füße in den Gummistiefeln wickelte ich in Zeitungspapier, das half ein wenig.

Mit diesen Situationen vor meinem inneren Auge war ich glücklich, dass ich derzeit nicht mehr solchen Nöten ausgesetzt war. Ich war zufrieden mit dem Jetzt und aß jenes kostbare Gut, das ich seit damals schätzen gelernt hatte.

Mit dem letzten Bissen, den ich geschluckt hatte, kehrte ich wieder in die Gegenwart zurück. Ich blickte zu der Yogalehrerin und sah, dass sie mit diesem Test anscheinend zufrieden war. Erst später begriff ich, dass Guru Ananda mein Verhalten als sakrales Empfinden ausgelegt hatte. Ich wäre sicher zu diesem Zeitpunkt über eine solche Interpretation äußerst erstaunt gewesen. Frömmigkeit und Religiosität lagen mir völlig fern. Religion war für mich damals eher mit klerikaler Macht und teils lebensfremder Moral verbunden. Ich aber wollte frei sein und meine Lebensweise so ordnen, was ich sie für richtig fand.

„Was bedeutet dir das Essen von Brot?“

„Brot ist das Symbol für Nahrung“, sagte ich.

Für Ananda war dies eine unreligiöse, sachliche Antwort. Sie ging ein bis zweimal im Monat zur heiligen Kommunion, deshalb sah sie die Handlung ein Brot zu brechen und zu überreichen aus einer anderen Perspektive.

Sie zog ihre Stirn in Falten, wartete zwei bis drei Sekunden und sagte dann in missfallendem Ton: „Das ist gerade noch grenzwertig akzeptabel“.

Ich schwieg. Meine Lebenserfahrung sagte mir, dass eine Antwort, was immer mir dazu einfallen würde, eher ungünstig wäre.

Es folgten dann noch einige Prozeduren, in welchen sie meine Hände ansah, die Beweglichkeit des Daumens prüfte. "Sehr willensstark bis stur", gab sie als Kommentar. Als nächstes ließ sie sich eine Schriftprobe auf Basis eines Diktates geben und sah sich diese genau an. (Ananda war eine zertifizierte Graphologin.) Bei keiner Firma wurde ich je so eingehend geprüft, aber offenbar hatte ich einen sehr genauen Menschen vor mir, oder es wurde nur sehr selten jemand aufgenommen. Letztlich wurde ich positiv bewertet. Ich freute mich darüber, war jedoch darüber keineswegs verwundert. In meiner etwas hoch gestochenen Selbsteinschätzung war ich überzeugt, dass ich für einen elitären Yoga gute Voraussetzungen mitbringen würde, was erkannt und akzeptiert wurde. Trotz mancher Unsicherheiten, die mir allerdings nach außen durch mein Training im Ausland nicht mehr anzusehen waren, war ich sehr überzeugt von mir. Ich hatte kämpfen und mich durchsetzen gelernt.

Ich erinnerte mich als ich einmal an der holländischen Grenze im Zug gesessen bin und von dem Grenzbeamten wegen nicht nachzuweisender Unterkunft abgewiesen wurde. Das war insofern unangenehm, als mein Geld nur noch für 200 km Bahnfahrt gereicht hatte, ohne Reserve für Essen oder Unterkunft. Ich hatte mich in der Grenzstation auf eine Bank am offenen Perron gesetzt, meinen großen Seesack geöffnet, und mein Notizheft heraus geholt, um nach einer möglichst nahe gelegenen Firma zu suchen. Zum Glück wurde ich in der Firma angenommen. Berufliche Wanderjahre sind damals in der Sparte der Obst- und Gehölzgärtnereien in Deutschland noch üblich gewesen. Jedenfalls seit jenem Vorfall an der Grenze hatte ich nie wieder einen Seesack verwendet, sondern hatte mich lieber mit zwei Koffern auf die Reise begeben - das würde bei der Grenzkontrolle einen besseren Eindruck machen, hatte ich mir gedacht.

Zufrieden ging ich an jenem Abend meiner ersten Begegnung mit meiner zukünftigen Yogalehrerin nach Hause. Es war nun schon mehr als zehn Jahre her, damals war ich 16, als ich einen Dokumentarfilm mit Yogis sah, wie sie eine Eremitage aus Holzhütten bauten. Ab damals hatte ich das Bild der langhaarigen Yogis mit den vom Sonnenlicht weiß strahlenden Schneegipfeln des Himalaya in mir getragen. Es war das Bild einer Heimat von Fels und Himmelsblau, das tiefstes Heimweh in mir erweckte. Damit verbunden hatte ich eine verzehrende Sehnsucht nach Yoga. Es hatte gut zehn Jahre gedauert bis sich nunmehr meine Sehnsucht erfüllte und ich einen Guru gefunden hatte, wenngleich dieser nicht meinen ursprünglichen Vorstellungen entsprach.

Ich konnte mich in der Welt behaupten, in meinem Wesen aber war ich ein Romantiker, der parallel zur harten Außenwelt eine innere Welt der Träume und Ideale lebte. Jetzt war endlich die Zeit gekommen, in welcher ich jene geheimnisvollen Übungen lernen konnte, die mir ein Tor jenseits des Alltags öffnen würden.

2

Der erste Yogaunterricht

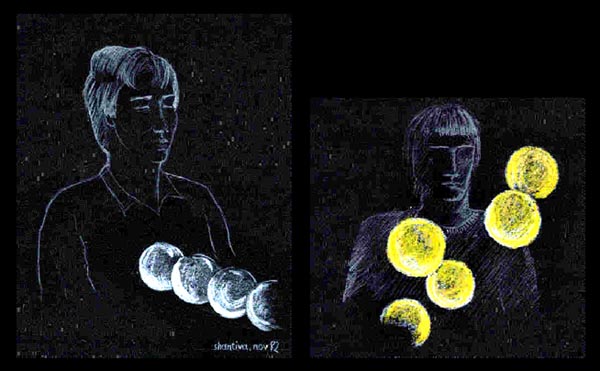

Meine zwei Mitschüler, die

gleichzeitig mit mir kamen. Links von Ananda ein ehemaliger Theologiestudent,

rechts eine Studentin in Sanskrit und ganz rechts ich.

(Gesichter unkenntlich

gemacht)

Meine Yogaunterweisung begann noch in der gleichen Woche meiner Aufnahme. Ich fand alles was ich lernte phantastisch spannend. Ich saugte es förmlich auf, als wäre jedes Wort eine Offenbarung. Es war am Anfang sehr viel an Theorie und alles neu für mich. Da hörte ich über Aura, Chakras, Gedankenformen, Dinge einer unsichtbaren, mir bislang unbekannten Welt. Anhand etlicher Biographien von Yogis, die ebenfalls in den Stunden gebracht wurden, war ich der Überzeugung, dass das gesamte Wissen erprobt und bewährt war. Alles war für mich unbezweifelbare Wahrheit. Es schien mir eine Wissenschaft zu sein, die durch Jahrtausende als großes Geheimnis von den Lehrern an ihre Schüler weiter gegeben wurde. Ich war stolz und glücklich nunmehr in diese geheimnisvolle Tradition eingeweiht zu werden.

Auch die Übungen sprachen mich sehr an. Weniger die Hatha Yogaübungen, die ich ohne Schwierigkeiten durch meine im Judo erworbene Gelenkigkeit ausführen konnte. Die für mich faszinierendsten Übungen waren Tiefentspannung und Sinnesübungen. Die Sinnesübungen bestanden nicht aus in der Vorstellung imaginierten Sinneseindrücken, sondern waren autohypnotische Zustände mit gewollt herbeigeführten sensorischen Wahrnehmungen wie Geschmack, Geruch oder Tastempfindungen. Das waren Übungen eines asketischen, indischen Yoga, wie er gegenwärtig in Europa nicht gelehrt wird. Wenngleich diese Übungen schwer sind, waren sie dennoch für mich ungemein attraktiv. Ich erkannte darin, dass ein geschultes Bewusstsein dem Körper übergeordnet war und diesen nach Belieben manipulieren konnte. Es waren sozusagen die ersten Schritte zu einem vom Körper unabhängig gewordenen Übermenschen. Um diese Einstellung besser verständlich zu machen: Mit 16 Jahren, als ich mich erstmals für den Yoga begeisterte, konnte ich diesen vom Fakirtum nicht unterscheiden. Ich kann mich erinnern, wie ich mir ein Nagelbrett gebastelt hatte, um mich gleich einem Fakir darauf zu legen. Allerdings hatten wir in der elterlichen Stadtwohnung keine Werkstätte und das Brett war nur etwa 30 cm lang und hatte nur wenige Nägel. Das bohrte sich bei meinem Gewicht ziemlich unangenehm in das Fleisch und ich ließ es wieder sein. Auch hatte ich mich für Autohypnose interessiert und ich konnte meinen Herzschlag zu einer medizinisch bedenklichen Tiefe reduzieren. Und da ich damals von Medizin keine Ahnung hatte, war ich sehr stolz darauf.

Die erste Sinnesübung, die ich erlernte, war eine Geschmacksübung. Ich glaube, das war im ersten oder zweiten Monat meiner Schülerschaft.

Es galt einen Geschmack real zu erschmecken, ohne eine Kostprobe einzunehmen. Ich machte die Übung auf Honig und Zucker, wobei ich mit meiner Zungenspitze durchzuschmecken begann, einen Zuckergeschmack erwartend. Einen Geschmack zu erwarten ist besser als ihn sich vorzustellen. Bei einer Vorstellung leistet man mentale Kopfarbeit und es entsteht kein real sensorisches Empfinden. Es hatte damals ein bis zwei Monate gedauert, bis mir der Zuckergeschmack gut und reproduzierbar gelungen war.

Das erste Erfolgserlebnis eines intensiven Süßigkeitsgefühles auf der Zungenspitze war für mich beeindruckend. Ich triumphierte. Ich konnte meine Sinne willentlich kontrollieren und etwas erschmecken, das es in Wirklichkeit nicht gab. Dass dergleichen unter Hypnose möglich ist, wusste ich. Jetzt aber vermochte ich es, ohne auf die Hilfe eines Hypnotiseurs angewiesen zu sein. Yoga bedeutete für mich über die Grenzen des Körpers hinaus zu wachsen und dahin wurde mir nun der Weg gezeigt. Die Möglichkeiten erschienen mir damals unbegrenzt und bis in das Märchenhafte hinein.

Die nächste Übung war eine Geruchsübung. Meinen Mitschülern und mir wurde eine winzige Spur von Duftöl auf ein Tuch getupft. Wir rochen daran, legten das Tuch zur Seite und versuchten den Geruch nach wie vor zu halten. Wenn wir den Eindruck hatten die Übung gut zu beherrschen, gingen wir dazu über den Geruch ohne vorherige Geruchsprobe herbeizuführen. Zu Hause übte ich emsig ohne Duftvorgabe weiter.

Als Ziel hatte ich mir den Geruch von Zyklame vorgenommen – mein Lieblingsgeruch. Schon allein die Sehnsucht nach diesem geliebten Geruch garantierte baldigen Erfolg. Zyklamen sind nach wie vor meine Geruchsfavoriten geblieben. Das gilt auch jetzt noch in meinem nun schon hohen Alter. Zum Glück lebe ich in einem Haus mit Garten und hier gibt es einen Stock Zyklamen, der dank meiner Pflege selbst in dieser trockenen Steppengegend all die Jahre überleben konnte. Wenn ich mich niederknie, um daran zu riechen, so ist das Niederknien nicht bloß eine Zweckhandlung, sondern zugleich eine ehrfürchtige religiöse Geste.

Zyklamen

Ich erinnerte mich damals und jetzt noch immer der Kindheit im Wienerwald. Wie gerne kniete ich im Herbst auf dem Waldboden, um aus dem köstlichen Gemisch von feuchter Erde und Laub diesen himmlisch süßen Duft in tiefen Atemzügen einzunehmen. Als Kind pflückte ich dicke Sträuße dieser Blüten, ein Waldfrevel, den ich mir später nie verziehen habe, nachdem ich mitbekam, wie selten die Blumen in den austrocknenden Wäldern mittlerweile geworden sind.

Bei meiner Begeisterung und Liebe zu diesen Blumen stellte sich bald Erfolg ein. Nach nicht ganz drei Wochen nach Beginn der Übung roch ich gelegentlich diesen lieblichen Duft und nach einem Monat gelang es mir problemlos. Das waren Liebe und Begeisterung zu diesem wunderbaren Duft, welche in dieser kurzen Zeit Erfolg einbrachten.

Der Zyklamenduft begleitete mich durch mein ganzes Leben. Und Zyklamen wurden für mich auch zu geheimnisvollen Boten. Viele Yogajahre später war ich sicherlich noch immer kein Übermensch, jedoch durfte ich Wunder erschauen, die weitaus größer sind als die aus irdischer Denkweise geborene Vorstellung eines Übermenschen. Als ich einmal in einer Krise war, weil mir meine jenseitige, spirituelle Begleiterin Devi nach meinem Dafürhalten schon zu lange nicht mehr erschienen war und ich mich vernachlässigt fühlte, hatte ich von ihr mitten im Winter mit einer Zyklame als Boten ein Zeichen ihrer bleibenden, von mir jedoch nicht wahrgenommenen Nähe erhalten. Hier ein Bild jener Zyklame. Beinahe hätte ich damals kein Foto hiervon gemacht. Erst mehr als eine Woche später nach ihrem ersten Erscheinen, als die Blüte jener Spätsommerpflanze bereits erste Schäden in dieser ihr unüblichen Jahreszeit zeigte, machte ich noch schnell hiervon ein Foto.

Die größten Wunder werden von

uns oft nicht wahrgenommen

Zurück in die alten Zeiten meines Yogaanfanges bei Guru Ananda.

Eine weitere Übung, die mich faszinierte, bestand darin auf der Haut ein Wärmeempfinden zu erzeugen. Zunächst wurde die willentlich verstärkte Wärmewahrnehmung auf den Fingerspitzen, dann auf der Handfläche und zuletzt auf der ganzen Hand gemacht. Anschließend wurde die Wärmewahrnehmung auf andere Körperregionen erweitert. Diese Übung hatte es mir besonders angetan und ich habe sie in erweiterter Form als Energieübung durch viele Jahre gepflegt. Sie war eine der Schlüsselübungen, durch welche ich später die Fähigkeit des Astralreisens erwerben konnte. Anspornend war für mich ein Buch von Alexandra David Neel, in welchem beschrieben wird, dass tibetische Yogis unbekleidet in ihren Höhlen durch ihre Hitzeübungen (g-tummo) der eisigen Kälte des Winters zu trotzen vermochten. Auch in anderen Büchern las ich dies, etwa in einer Biographie über den Tibeter Milarepa, den ich sehr liebe.

Als letzte und schwierigste Sinnesübung lernten wir Visualisieren. Darunter hatten wir eine Übung mit realen optischen Wahrnehmungen verstanden, also keine Bildvorstellungen. Es gilt hierbei auf den Augenhintergrund zu schauen und zu warten bis Bilder kommen. Der Versuch mittels Vorstellungen dahin zu gelangen führt zu Misserfolgen. Einzig und allein die Thematik darf man als Erwartungshaltung vorgeben, wie etwa Wolken, Meeresbucht oder schneebedeckte Berge. Im Anfangsstadium beginnt man mit Schattenbildern. Im fortgeschrittenen Stadium waren es bei mir bevorzugt Kristalle, Blumen und gotische ornamentale Kirchenfenster. Reale Bilder auf dem Augenhintergrund zu sehen erfordert Konzentration und Aufmerksamkeit. Gut trainiert ist es möglich ein wenig hiervon mit in den Traumschlaf zu nehmen. Die Folge ist nicht nur, dass man farbig träumt und man sich an viele Träume in der Nacht erinnern kann. Es bringt noch mehr! Fast jede Nacht habe ich dank dieser Übung luzide Träume, in denen ich über herrliche Landschaften und Städte fliege, oder durch Straßen gehe, die von wundersamen, herrlichen Bauwerken umsäumt sind.

Die Stunden unseres Minikreises, wir waren nur drei Yogaanwärter, erfolgten meist in Kaffeehäusern. Zumeist saßen wir in jenen warmen Septembertagen in nahe gelegenen Gastgärten, etwa im Volksgarten oder Kaffee Haag. Es waren dort kleine Bauminseln inmitten des Häuserdschungels der Innenstadt von Wien.

Der Meister und Ananda liebten die Natur. Nie wurde vergessen Gebäck zu bestellen, das an Spatzen und Tauben verfüttert wurde. Die Spatzen holten sich ihre Brotstückchen aus der Hand und belohnten uns durch ein fröhliches Gezwitscher.

Einmal, in späteren Jahren geschah es, da riss ein Anfangsschüler ein Kastanienblatt ab, um etwas ausgeschütteten Kaffe abzuwischen. Ananda hätte ihn vor Empörung beinahe aus ihrem Unterricht verabschiedet. Sie machte dem Schüler klar, dass es ein oberstes Gebot ist das Leben zu achten.

Ich konnte mich in ihren Zorn gut hinein fühlen, denn ich war in einer Gärtnerei aufgewachsen unter Bäumen und Rosen von denen ich täglich beim Spielen umgeben war. Diese Kindheitserinnerungen hatten sich mir tief eingeprägt, so dass ich mich bereits in der Mittelschulzeit für die Pflanzenkunde begeisterte und diese Thematik auch zur Maturaprüfung wählte. Noch später verknüpfte sich die leidenschaftliche Liebe zu den Pflanzen mit mystischen Naturerlebnissen.

Als Kind in der Baumgärtnerei

meines Vaters

Umgeben von den Häusern der Stadt

waren die Felder meines Vaters.

Felder von Rosen und Blumen.

Ich spielte im Schatten der rauschenden Bäume,

und lernte sie lieben.

Später ging ich durch blühende Wiesen,

kniete nieder vor mancher Blume,

bewunderte ihre Schönheit,

suchte in Büchern nach ihrem Namen

und ihren vielfältigen Geschwistern.

Ich war entzückt über die Vielfalt der Arten,

mit denen Gott die Welt beschenkt.

Ich wurde älter,

weiter ging ich einen Schritt in der Begegnung.

Aus dem Verstehen wurde Staunen.

Welch Wunder umgeben uns!

Ein jedes Blatt ist einzig,

kein zweites gleicht ihm.

Ich beginne zu erkennen:

kein Stein gleicht dem anderen,

einmalig ist selbst das Kleinste.

Welche Vielfalt im Großen und Kleinen!

Oh Wunder der Schöpfung!

Oh Wunder Mensch,

der du lernst die Größe Gottes zu erahnen!

Zirka einen Monat, nachdem ich Ananda begegnet war, und ich mit meinen zwei Mitschülern täglich durch all diese Zeit in Kaffeehäusern unterrichtet wurde, erfuhren wir drei Anfänger zu unserem Erstaunen, dass es einen Yogakreis mit etwa zehn Schülern gab. Die Kreisschüler hatten nur einmal in der Woche Stunde. Ich war damals noch viel zu naiv, um zu begreifen, dass wir drei Yogaanwärter im Vergleich zu ihnen, gemessen an dem täglichen Unterricht, eine sehr bevorzugte Sonderstellung hatten. In meiner Ahnungslosigkeit dachte ich, dass wir zu unwissend gewesen wären, um die Ehre zu haben in einer würdigen Versammlung fortgeschrittener Schüler zu sitzen. Ich kann mich erinnern, als wir drei erstmals in eine solche Kreisstunde eingeladen worden waren, wie ich mit großen Augen die Alteingesessenen bewundert hatte. Staunend sah ich, wie sie mit diversen Ritualen die Stunde eröffneten und Asanas (Körperhaltungen) vorführten. Es erschien mir das alles sehr fortgeschritten und erhaben. Alles war für mich neu. Was mir damals noch nicht logisch klar war: die Yogastunden konnten für uns drei nicht anders sein, denn es war nicht möglich Rituale und Turnübungen in Kaffeehäusern zu bringen. Yoga war damals für mich etwas Wundersames, das praktisches und logisches Denken überstieg. Was ich da in der ersten Kreisstunde sah, war für mich Staunendem die hohe Kunst fortgeschrittener Schüler.

Eröffnungsritual im Ashram in

der Innenstadt von Wien

Gelegentlich, außerhalb des Unterrichtes und hauptsächlich durch Gespräche mit dem Meister, bekamen wir manch wundervolles Geschehnis aus dem Leben von Ananda zu hören. Erstmalig bekam ich tiefere Einblicke in die vielen Lebensereignisse älterer Menschen, wenn man von meinem Großvater absieht, der mir viel über den ersten Weltkrieg erzählt hatte. Und, was für mich wichtig war, es war auch viel Wundersames darunter, was meinen Glauben an den Yoga zusätzlich festigte.

Bald war ich nicht mehr auf das Hörensagen angewiesen, sondern erlebte mein erstes eigene Wunder. Es war kein Traum, was ich da erlebt hatte. Ich wusste mit jeder Fiber meines Seins, dass hier ein Erlebnis vorlag, das einer anderen Dimension angehörte. Es war etwa im vierten Monat meiner Yogazeit.

In der Nacht

hatte ich folgendes Erlebnis: Bei klarem Tagesbewusstsein und mit vollem

Körperempfinden ging ich durch eine unbekannte Straße. Aufmerksam betrachtete

ich die Miethäuser im Baustil des frühen 20. Jahrhunderts, in der Art wie man

sie in den meisten mitteleuropäischen Städten vorfinden kann. Ich sah alles

gestochen scharf, was meine Aufmerksamkeit steigerte.

Ich war zirka

hundert Meter gegangen, als ich vor einem Haus stehen blieb. Einem inneren

Drang folgend, so als würde mich ein telepathischer Ruf magnetisch

anziehen, trat ich durch das Eingangstor

des Hauses. Ich gelangte in eine breite Einfahrt, die in einen Hof zu führen

schien. Links und rechts waren einige Türen. Zielbewusst, von dem inneren Ruf

geleitet, ging ich zu einer dieser Türen.

Sie erwies sich als rückwärtiger Ausgang eines Vortragssaales, den ich nunmehr

betrat. Im Vortragssaal standen dicht gedrängt schmale Bänke mit Tischen, zu

beiden Seiten eines breiten Mittelganges. Der Saal mochte zirka 50 Menschen

fassen und war fast voll.

Unsicher, ich

war ein schüchterner Mensch, betrat ich den Saal und setzte mich in die

vorletzte Reihe. Da trat jemand an mich heran, bat mich zu folgen und führte

mich nach vorn. Es schien noch vor Beginn eines Vortrages zu sein, denn alle

warteten noch. Es war mir peinlich die Blicke so vieler Leute auf mich

gerichtet zu sehen. Viele in den vorderen Reihen drehten sich um und sahen sich

die Person an, die nach vorne geführt wurde. Unter den Saalgästen sah ich

Heribert in der Mitte sitzen.

„Ich kann mich

doch nicht vor den Lehrschüler Heribert

setzen“, sagte ich zu der Person, die mich nach vorne führte. In dem

Augenblick war mir nämlich bewusst, dass die Reihung der Sitze von symbolischer

Bedeutung war. Zu Heribert blickte ich auf als zu jemanden, der mir im Yoga

unendlich weit voraus war.

Die mich

begleitende Person bedeutete mir mit einer Handgeste zu folgen und schwieg. Ich

wagte nicht zu widersprechen und ging folgsam weiter. In der ersten Reihe war

ein leerer Platz, der mir zugewiesen wurde.

Im weiteren

Verlauf des Astraltraums trat eine Frau mit orientalischen Gesichtszügen vor

das Publikum und sprach etwas, von dem ich nicht das Geringste in Erinnerung

behalten habe. Jener Frau bin ich auch in späteren Astralreisen einige Male

begegnet.

Wenngleich ich noch nie ein solches Erlebnis in einer anderen Dimension hatte, so hatte ich dennoch schon zuvor Zustände, in denen ich von Glückseligkeit erfüllt war und hatte auch so etwas wie kosmische Erlebnisse. Die Glückseligkeit hielt dann Stunden, bisweilen ein, zwei Tage nach. Das erste dieser Erlebnisse hatte ich etwa mit 16 Jahren. Ich hatte auch Kippzustände, in denen ich aus einem Gefühl der Traurigkeit oder Einsamkeit in einen veränderten Bewusstseinszustand geriet. So erinnere ich mich noch deutlich an Folgendes:

Es war Winter. Ich lebte in Holland und fühlte mich sehr

einsam. In trauriger Stimmung fuhr ich mit dem Rad entlang des Ufers vom

Westeindersee, Aalsmeer. Da hörte ich helles, zartes Geläute wie von tausend

Glasglocken. Ich stieg vom Fahrrad und ging zum Ufer. Der Wind trug unzählige

klein gebrochene Eisschollen heran, die Welle um Welle an das Ufer geworfen

wurden und in hellen Tönen klirrend aneinander schlugen. Lange lauschte ich

fasziniert diesem gleichsam überirdischen Konzert von tausenden Glocken. Die

traurige Stimmung war verflogen und einer Verzückung gewichen.

Derlei Erlebnisse zeigten mir, dass die Welt auch in einer Weise wahrgenommen werden kann, die fern der üblichen konventionellen Rationalität liegt und dennoch dem inneren Empfinden nach einen ebenfalls wahren Aspekt der Schöpfung zeigt. Sehr schon sehnte ich mich damals in meinen Wanderjahren nach einer noch unbekannten Heimat, die mir hinter einem Schleier des Geheimnisvollen verborgen war. Ich hatte das Bedürfnis sie für mich greifbar zu machen. So schleppte ich in meinem ohnehin schweren Gepäck auf meinen Reisen drei Specksteinfiguren mit mir, die geheimnisvoll mit einer anderen Welt verbunden zu sein schienen. Es waren dies ein Affe mit einer Kuh, deren Körper mit kreisförmigen Ornamenten verziert war, ein Fackelträger neben einem Einhorn und eine kleine Buddhafigur. Diese Figuren waren mir gleichsam Schlüssel zu einer anderen Welt, deren Schloss und Tor ich noch nicht gefunden hatte.

3

Vom Meister beschützt

Ich war nun bereits ein halbes Jahr im Yoga und glücklich einen Guru gefunden zu haben. Der durch Jahre gehegte Traum einer spirituellen Heimat schien sich mir endlich zu erfüllen. Ich fühlte mich gleichsam neu geboren. Oft saß ich auf einer Parkbank und in meinem Herzen näherten sich Yogis tagtraumartig aus meiner verklärten inneren Heimat. Tränen flossen meine Wangen hinab, mein Herz war weich und von unsäglicher Liebe und Sehnsucht erfüllt.

Yoga war das Zentrum meines Lebens. Es gab für mich nichts anderes als den Yoga. Abgesehen davon, dass ich mich durch Jahre nach dem Yoga gesehnt hatte und auch in den fünf Jahren im Ausland nach einer Yogagemeinschaft erfolglos gesucht habe. Mein Suchen war schon deshalb erfolglos, weil Gehölzgärtnereien meist viele Hektare groß sind und sich deshalb am Land ansiedeln. Zudem kamen noch die sprachlichen Hindernisse dazu, weshalb ich kaum Zeitungen las oder sonstige Informationen.

Nun gut, nach fünf Jahren im Ausland war ich wieder in meiner Heimat zurück. War es noch meine Heimat? Meine Eltern waren geschieden. Meine Mutter lebte in der Stadt, mit einem Mann, der mir ein Fremder war. Wohl war ich öfters auf Besuch und dort ein Gast, aber zu mehr hat es nicht gereicht. Noch gravierender war es in Bezug zu meinem Vater. Seine dritte Frau brachte einen Sohn in meinem Alter mit und ihr Einfluss auf meinen Vater war groß genug, dass dieser ihren Wunsch akzeptierte die Rosengärtnerei ihrem Sohn zu überantworten. Meine fünf Jahre Ausbildung in diesem Fach im Ausland waren somit umsonst. Es war unmöglich mit einer derart spezialisierten Ausbildung in Österreich eine Anstellung zu bekommen, zumal es nur sehr wenige Großgärtnereien gab (mein Vater hatte 50 bis 80 Arbeiter in seiner Firma). Alle Großfirmen kannten einander und trieben miteinander Handel. Des weiteren hatte ich nach den Jahren in der Fremde keinerlei Bekannte mehr und war gesellschaftlich isoliert. Kurz gesagt, was meinen irdischen Verzicht anbelangt, so war dieser nicht so groß, weil eben nichts mehr da war, auf das ich verzichten hätte müssen.

Guru Ananda und ich als

Anfangsschüler

(an der Tafel die Übung der

Pfeilwortsadhana)

Nach einem halben Jahr im Yoga war ich zunehmend in die Kleinfamilie von Ananda integriert. Weitere gesellschaftliche Kontakte zu suchen, dazu hatte ich kein Bedürfnis. Zu dieser Zeit hatte ich folgenden Traum:

Zunächst hatte

ich eine Traumpassage, in welcher ich in die Schule gehen sollte. Ich ging nie

gerne in die Schule. Doch irgendwie war mir im Traum bewusst, dass ich bereits

im Beruf stand und die Schulzeit hinter mir gelassen hatte. In meinem

Widerwillen bemühte ich mich den Bilderstrom des Traumes anzuhalten, indem ich

versuchte, so wie ich es im Yoga gelernt hatte, den Strom der Gedanken und

Vorstellungsbilder zum Schweigen zu bringen. Bei diesem Versuch fühlte ich eine

innere Kraft anwachsen und auf einmal

geschah etwas ganz Seltsames - es war, als ob ich aus der gewohnten Welt in

eine andere Dimension katapultiert worden wäre. Ein plötzlicher

Kontinuitätsbruch hatte eingesetzt und alles war anders:

Ich ging

inmitten einer Landstraße, die sich am Horizont verlor. Alles, die Steine auf

der Straße, die Kräuter an ihrem Rand, alles konnte ich völlig real mit meinen

Sinnen wahrnehmen. Ich war mir meiner Persönlichkeit bewusst, wenngleich ich

eine die Zeiten übergreifende Vergangenheit hatte. Ich wusste um mein irdisches

Dasein, aber in diesem Augenblick erschien mir das gegenwärtige irdische Leben

als bedeutungsloser Hintergrund der momentanen Handlung. Ich fühlte mich als

eine ewige Persönlichkeit, für die Jahrhunderte nicht mehr waren als für uns

Menschen hier die Tage. Wichtig war für mich nur eines – das Ziel.

Genau daran,

dieses Ziel zu erreichen, hatte mich der König der Stadt, die ich soeben hinter

mir gelassen hatte, hindern wollen. Er hatte die Absicht die Fortsetzung meines

Weges zu verzögern, solang als nur möglich. Er hatte mich eingeladen in seinem

Palast zu bleiben und hatte mir versprochen, mich reich zu bewirten und alle

meine Wünsche zu erfüllen. Dankend hatte ich abgelehnt. So hatte er großzügig

getan und mir einen Sack voll Gold geschenkt, in der Hoffnung, dass durch das

Gewicht meine Schritte schwer und langsam werden würden. Ich hatte das Geschenk

angenommen, um ihn nicht zu brüskieren. Dann aber, außerhalb seines

Einflussgebietes, lächelte ich über diesen Versuch mich in Illusionen

einzuhüllen, warf den Sack an den Straßenrand und ging zuversichtlich weiter.

Der Traum entsprach voll und ganz meiner damaligen Lebenseinstellung und Lebenssituation. Was meine innere Ausrichtung betrifft, so hat er noch jetzt seine Gültigkeit, wenngleich ich nun keineswegs sozial isoliert bin und mir das Leben viel an Annehmlichkeiten zu bieten hat.

Guru Ananda bekam natürlich auch mit, "dass ich über viel Freizeit verfügte" und frei war von all den Interessen und Verpflichtungen wie sie für andere Yogaschüler galten. Sie hatte sogar den Eindruck, dass ich vereinsamt wäre und in ihrem mitleidigen Wesen integrierte sie mich deshalb stärker in ihren familiären Alltag.

Durch die vielen Stunden, die ich mit Guru Ananda und dem Meister verbrachte, wurden wir zueinander vertrauter und familiärer. Bald verbrachte ich meist den gesamten Abend bei dem Ehepaar. Allerdings waren das oft keine Plauderstunden, sondern ich half Ananda, indem sie mir Briefe an Kunstinteressenten diktierte und ich diese dann zu Hause mit der Schreibmaschine abtippte. Ich entlastete Ananda zusätzlich durch allerlei Besorgungen. Auch im Yoga wurde ich stärker integriert. Es dauerte nicht lange und Ananda setzte mich im Yogakreis als aktive Unterstützung ein. Speziell im Hatha Yoga schien ich ihr durch meine Gelenkigkeit sehr geeignet.

Als Vorturner im Hatha Yoga

Hatha Yoga Asana

Von den drei ursprünglichen Anwärtern war ich als einziger über geblieben. Ich erhielt jedoch auch dann meine täglichen Yogastunden, nun als Einzelschüler. Ananda begann mich im Yoga gezielter auszubilden. Sie ließ mich Vorträge halten und da ich mich hierbei am Anfang sehr unsicher fühlte, hörte sie zuvor meine Vorträge ab. Zusätzlich gab mir Ananda Bücher und Lehrmaterial und viele Ratschläge, die sich auf das Leben bezogen und den üblichen Rahmen eines Yogaunterrichtes überschritten. Dazu gehörte die Korrektur der Körperhaltung, psychologische Ratschläge, ein Grundverständnis der Graphologie und verschiedenes mehr.

Der Meister mochte mich sehr und verhielt sich zu mir als wäre ich sein Sohn. Meist ging Ananda schweigend neben uns, während ich mit dem Meister plauderte. Durch seine tiefe Lebenserfahrung und sein Wissen war der Meister für mich immer ein spannender Unterhalter. Er war auch mein Lehrer. In unseren Gesprächen vermittelte er mir etwa wie er als Künstler die Umgebung erschaute. Für ihn war alles, was wir sehen, Ausdruck einer unfassbar vielfältigen göttlichen Schaffenskraft.

der Meister

In weit

ausholenden Gesten und vor Begeisterung leuchtenden Augen zeigte er auf

Giebelfiguren, die Ornamente der Hausfassaden, und ihre Spuren der Zeit: „Für

einen Künstler gibt es keinen Verfall. Betrachte diese Mauer, an welcher der

Verputz teilweise abgefallen ist. Für einen Künstler hat die Mauerfläche ihre

Eintönigkeit abgeworfen und bietet ein Bild voll Strukturen und Farben. Du

kannst wie in einem Buch darin lesen. Es sind die Spuren der Zeit, die dem Haus

Geschichte verleihen. Es sind Narben wie die Runzeln eines alten Menschen. Sie

verleihen Charakter.“

Schau mal genau

zu den Schatten, dann erkennst du, dass sie nicht grau sind, sondern immer auch

von einem Farbhauch überzogen sind. Wenn du das beim Malen beachtest, gewinnen

die Bilder an Leben und Gefühl. Du kannst dadurch besser Stimmung in das Bild

bringen.“

Das ehemalige Kaffeehaus

"Haashaus", das damals vis a vis vom Stephansdom stand. Wir besuchten

es sehr oft. Jetzt steht ein modernes, kaltes Glasgebäude dort und zerstört die

Aura einer alten Zeit. Es demonstriert sich ehrfurchtslos gegenüber der alten

Geschichte der Stadt, welche durch den Dom repräsentiert wird.

Durch die Erklärungen des Meisters wurden die Häuser der Innenstadt mit ihren schmuckvollen Fassaden für mich zu Kunstwerken. Sie bekamen Vergangenheit, die ergänzt wurde durch die Geschichten, die man sich über manches Haus erzählt. Und der Meister wusste viele Geschichten und Anekdoten. Auch wies mich der Meister darauf hin, wie die Fassaden mit der Tageszeit ihr Antlitz veränderten. Konturen wurden durch Schatten verstärkt, Figuren durch die Sonne hervorgehoben, die Farben wurden satter oder blasser. Jede Wolke veränderte die Farben und die Schattierung und einen Schritt weiter sah wiederum alles anders aus. Ich lernte durch den Meister, dass wir, mit dem Blick eines Malers schauend, von einer wundervollen Welt umgeben sind. Es ist eine ekstatische Welt. Sie richtig zu erkennen heißt zu staunen, sich in Stille dem Strom der Eindrücke hinzugeben, jenseits allen analytischen Zweckdenkens. Ich lernte dadurch die Schöpfung (das Wort "Welt" wäre zu prosaisch) anders zu sehen. Ich tauchte dadurch in ein Umfeld ein, das völlig anders war als eine durch Zweckdenken verflachte Bilderwelt. Ich lernte unsere Welt als Kunstwerk zu sehen, und dass es möglich ist, sich in jedes kleine Detail, in jedes zufällige Arrangement zu vertiefen und hierbei in einen Zustand leichten ekstatischen Verzückens zu gelangen. Die Erklärungen des Künstlers vernetzten sich mit meinen späteren ekstatischen Erfahrungen beim Astralreisen. Die Welt selbst wurde für mich zur Basis meiner Meditationen. Ich erlernte Verzückung mit offenen Augen zu erlangen.

Durch den Meister wurde meine ursprüngliche Tendenz zur Weltflucht verändert. Ich lernte die Welt zu lieben! In Fortsetzung dieses neu eingeschlagenen Weges wurde ich in späteren Jahren mehr und mehr zu einem Liebesmystiker.

Der Meister in besseren Zeiten

- hier mit einer Zigeunerkapelle

Manches, das mir der Meister erklärt hatte, habe ich später zu Yogaübungen umgeformt.

Wir versuchen unsere Umgebung mit den Augen eines

Touristen zu sehen.

(Aus dem ebook „Die Sandlerin Dasi“ von A. Ballabene):

Es liegt folgender Sinn dahinter. Wir sind, was unsere nähere Umwelt anbelangt, zumeist völlig abgestumpft. Wir sehen sie nicht mehr an. Unser Interesse gilt unserem Ziel, etwa dem Einkaufsladen oder unseren Problemen. Dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit auf diese Nahziele ausgerichtet ist, wird der Umgebung keine Aufmerksamkeit mehr gezollt - unsere Wahrnehmung ist oberflächlich geworden. Wir müssen das Schauen neu erlernen. Hierbei werden wir entdecken, dass es in unserer näheren Umgebung viel Interessantes zu sehen gibt. Obwohl wir an manchem schon durch Jahre vorbei gegangen sind, entdecken wir durch das aufmerksame Schauen unglaublich viel Schönes und interessante Dinge. Speziell die Häuser aus der Wiener Gründerzeit und dem Jugendstil, bieten uns in ihren wunderschöne Fassaden eine neue Zauberwelt.

Portalfiguenr aus der Nachbargasse des späteren Döblinger Ashrams

Stellen

wir uns vor, dass uns die Stadt und die Straße, durch die wir gehen, völlig

fremd ist. Wir stammen aus einem anderen Land, haben ein teures Flugticket gekauft,

um eben diese Stadt sehen zu können. Und jetzt sehen wir uns alles aufmerksam

an. Nicht nur weil wir Touristen sind, und diese Stadt besonders schön ist. Zu

Hause wollen wir darüber erzählen können, und wir wollen uns auch noch nach

Jahren daran gut erinnern können. Die nun erschaute Umgebung hat für uns einen

besonderen Wert, nachdem es für uns nicht leicht war Zeit und Geld für diesen

Urlaub zu erübrigen. Wir wollen uns deshalb ein jedes Detail gut merken und

sehen uns alles ganz genau und aufmerksam an. Natürlich speziell das, was wir

schön finden, aber es gibt viel, was wir schön finden können. Selbst wenn der

Stadtteil nicht so einnehmend schön ist, gibt es sicher noch genug Motive für

eine Foto, das man vielleicht als Motiv mit tieferem Sinn herzeigen könnte.

Die Einmaligkeit entdecken lernen

Hin und wieder sollten wir in unserem

hektischen Alltag eine Pause einlegen und uns nicht jagen lassen. In dieser

Pause wollen wir uns einmal die Dinge nicht oberflächlich, sondern ganz genau

ansehen. Üblicherweise gleiten die Dinge an uns vorüber. Statt einer Begegnung

mit einem Blatt genügt das Wort "Blatt", das sich in unserem Kopf als

Kommentar bildet und schon sind wir vorbei gegangen. Lernen wir entdecken: das

Blatt ist nicht bloß grün! Es ist mehr, es enthält ein ganzes Farbenspiel von

Grün - die Äderung, die Schatten, die Flecken, die Narben - es ist ein ganzes

Buch, das uns seine Geschichte erzählen möchte. Es wartet darauf von uns

entdeckt zu werden!

Text aus dem

ebook "Die Sandlerin Dasi" von.A. Ballabene:

Dieses kleine Blatt vor Dir, schau es einmal genau an. Es ist nicht gleichmäßig

grün. Die Adern sind heller, daneben ist das Grün dunkler und zwischen den

Blattadern ist es wieder heller. Es hat auch ungleichmäßige Flecken. Manchmal

auch einen braunen Tupf. Und das nächste Blatt schaut völlig anders aus. Es ist

größer, die Symmetrie etwas einseitig geworden, die Spitze etwas hochgebogen.

Eine Stelle am Rand ist abgefressen. Das dritte Blatt sieht wiederum anders

aus. Wie viele tausend Blätter hat so ein Baum? Und jedes Blatt ist anders, ist

einzig. Ist das nicht staunenswert, bewunderungswürdig?

Wir sind von Kunst umgeben,

von einer Einmaligkeit in Ausdruck und Schönheit wie sie ein Künstler kaum wieder

geben kann.

Eines Tages sagte der Meister zu Ananda: „Alfredo wird immer bei dir bleiben und dir eine Lebensstütze sein.“ Er sagte dies in voller Überzeugung, als Zeichen einer Vorahnung. Vorahnungen des Meisters waren für Ananda Schicksalsweisungen und sie vertraute ihnen, da sie sich bislang immer bewahrheitet hatten.

Ab nun begegnete mir Ananda mit zusätzlicher Aufmerksamkeit.

Auch diesmal hatten sich die Worte des Meisters erfüllt.

Ich glaube, der Meister fühlte damals, dass seine Lebenszeit dem Ende zu ging und wünschte sich für Ananda eine Stütze. Es würde mich nicht wundern, sollte er hierfür intensiv gebetet haben. Ich glaube es sogar. Er wusste, dass Ananda nicht so selbstsicher war, wie sie sich gab. Die Welt war ihr niemals eine Heimat. Allein gelassen nach seinem Tod hätte sie vielleicht aufgegeben. Sie war eine immens starke Kämpferin, aber nur dann, wenn es etwas gab, wofür sich zu kämpfen lohnte. Sie kämpfte für andere und niemals für sich.

Der Meister lebte in seiner Kunst und stand über dem Alltagsleben. Nie mischte er sich in die Angelegenheiten Anandas ein. Ich glaube aber, dass er es in meinem Fall getan hätte, wenn es notwendig gewesen wäre mich zu beschützen. Er mochte mich und zwischen uns herrschte eine unausgesprochene Seelenverbindung, die uns in vielem übereinstimmen ließ. Diese innere Verbindung blieb bis heute. Sie zeigt sich in Zufällen, wenn man diese Geschehnisse als Zufall sehen will: so lebe ich jetzt im Nachbarort seines Geburtsdorfes im Burgenland, rein zufällig. Etliche Male habe ich dort sein Geburtshaus aufgesucht oder mit Menschen gesprochen, die ihn kannten.

Geburtshaus vom Meister, gegenwärtige Aufnahme

4

Auf dem Weg mich selbst zu entdecken

Durch Ananda lernte ich in mich hinein zu horchen, in der Meditation und Tiefenversenkung. In immer tiefere Schichten sollte ich hierbei vordringen bis in die Transzendenz hinein. Auch lernte ich die so wichtige Selbstbeobachtung, die im Yoga Sattipathana genannt wird. Man beobachtet sich ohne in das Geschehen einzugreifen, um zu entdecken wie man gelagert ist, welche Wünsche, Ängste und sonstigen Motivationen das Denken, Fühlen und Handeln steuern. Da gibt es kein Unterdrücken, weil man perfekt sein will, sondern nur ein Beobachten mit dem Ziel sich selbst zu verstehen.

Vom Meister lernte ich die Welt mit anderen Augen zu sehen, erlernte, dass wir von Wundern und Schönheiten umgeben sind, welche von einem abgestumpften Alltagsblick nicht wahrgenommen werden.

Aber es gab nicht nur Guru Ananda und den Meister, die sich um mich kümmerten. Gelegentlich, wenngleich selten, hatte ich Kontakt zu jenseitigen Wesenheiten und zu Babaji, den ich sehr liebte und liebe. Hier eine astrale Begegnung mit Babaji, die ich nach etwa 7 Monate nach meinem Yogaeintritt hatte:

Ich saß in einer

bäuerlichen Küche an einem Holztisch auf einer Bank. Babaji saß mir gegenüber

und sah mich lange an und ich ihn. Es war eine sehr liebevolle Atmosphäre und

unglaubliche Vertrautheit, die uns verband.

Dennoch erkannte

ich ihn nicht, so sehr ich auch sein Gesicht betrachtete.

„Erkennst Du

mich nicht? Ich bin Babaji“, sagte er nach einer Weile.

Ich schwieg. Er

schwieg ebenfalls eine kurze Weile und gab mir dann einige Ratschläge bezüglich

meiner Zukunft und Hinweise, worauf ich im Yoga achten solle.

Babaji

Was für mich den Yoga so bedeutungsvoll machte, waren nicht bloß die tieferen Einsichten, sondern auch die Einbettung in eine gesellschaftliche Ordnung. Diese gab mir, der ich heimatlos war, eine neue Heimat. Ich wollte den Yoga nicht nur in mir erleben, sondern auch von ihm umgeben sein. Ich fühlte mich wie das Blatt eines Baumes, das an einem kleinen Zweig hängt, der seinerseits Teil eines größeren Astes ist. Das Kleinere ist mit dem Größeren verbunden bis zum Stamm. Für das Blatt bedeutet die Verbindung mit dem Baum auch die Verbindung mit der Lebensquelle.

Hier eine Stelle aus einer Vorlesung von Ananda:

Eingebettet in

die großen Energieströme des Universums gibt es die jenseitigen Ashrams der

Satgurus. Die Mitglieder gehören unterschiedlichen Entwicklungsstufen an, vom Anfänger

bis zu den weit fortgeschrittenen Yogis. Alle sind sie wichtig, alle haben sie

ihre Aufgabe. Jede Gemeinschaft gipfelt in der Buddhi-Ebene und setzt sich nach

unten auf den jenseitigen Astralebenen fort bis hinunter zur Erde.

Ein angenommener

Chela wird sich durch viele Leben bewähren müssen. Seine Liebe und

Hilfsbereitschaft für die Menschheit wird in jedem Leben stärker und im selben

Maße nimmt sein Egoismus ab. Er lernt, sich durch nichts mehr davon abhalten zu

lassen, seine Aufgabe voll zu erfüllen. Je weniger er an seinen

Fortschrittserfolg denkt, desto schneller wird er auf seinem Weg vorwärts

kommen. Er lernt sich von seiner Ichbezogenheit zu lösen.

Auf diese Weise

dringt der Yogapraktizierende mehr und mehr in die Erkenntnisse seines göttlichen

Urquells ein, und er erkennt, dass er untrennbar eins ist mit seinem Satguru.

So wird er zum Schüler im Herzen des Meisters. Er ist von seinem Wesen immer

umgeben. Durchdrungen von der göttlichen Allkraft wird er eins mit ihm.

Ich war damals überzeugt von der Idee durch etliche Vorleben schon dem Yoga angehört zu haben und solcherart in einem jenseitigen Ashram meine wahre Heimat zu haben. Es war mein verlorenes Paradies, zu dem ich wieder zurück wollte. Ich sah das allerdings eher verschwommen, etwa so:

Babaji

Unvergessen

ruhst du in mir als Sehnsucht,

unsichtbar und

doch fühlbar.

Geborgenheit

fühl ich in deiner Nähe,

Heimat bist du

mir.

Und doch, ich

hab was damals war vergessen.

Wie lang wohl

mag es her sein?

War es in dieser

oder einer anderen Welt?

Meine Erinnerung

ist in den Zeiten der Dunkelheit verblasst,

deine Liebe aber

bleibt unvergessen in meinem Herzen!

In Träumen erklomm ich bisweilen eine steile Bergwand, hinauf zu einem Hochplateau. Dort in einem flachen Tal war ein Kloster und nicht weit davon meine Hütte:

Den Augen der

Fremden verborgen,

zur einen Seite

steile Felsen,

zur anderen

Seite der Abgrund,

ist der Weg

zurück in die Heimat.

Ganz oben, nicht

sichtbar mehr,

wartet die

kleine Hütte,

die Wände aus

Steinen, die der Berg geschenkt,

als Dach der

schützende Fels,

der sich über

die Zweige neigt,

die notdürftig

als Dach die Hütte bedecken.

Hier habe ich

einmal gelebt,

mit dem Blick

zum Himmel

und einem

Lächeln beim Anblick

der klein

erscheinenden Welt darunter.

Solch innere Bilder hatten für mich eine weit größere Anziehungskraft als der Kampf um Status, Prestige und Position im Alltagsleben. All das, was viele Menschen sich so heiß ersehnen, war für mich vergänglich. Und vor allem, es konnte in der Erlebnistiefe nicht mit diesen inneren Bildern mithalten.

Wenngleich der Meister weltoffen war, hatte auch er das Empfinden, dass die Welt ein vorübergehender Traum sei. Für ihn hatte das einen anderen Hintergrund als für mich. Der Meister wusste, dass sein Leben zu Ende ging. Es war ein reichhaltiges, wenngleich nicht immer glückliches Leben - und aus dem Blick des hohen Alters, waren die Jahre schnell vergangen. Sie waren wie ein Traum. Die Vision des Lebens als einen vorübergehenden Traum und nun am Ende dieses Traumes zu stehen, hatte er ständig vor Augen. Er wollte uns Yogaschülern das auch nahe bringen, indem er in den Yogastunden oft und oft den Monolog von Calderon "Das Leben ein Traum" brachte. Diesen Monolog brachte er uns als Sprachübung. Die Sprachübungen des Meisters dienten, was mich anbelangt, in erster Linie meine Persönlichkeit aufzubauen. Im Alltag war ich trainiert und sah man mir die Schüchternheit nicht an. Anders war es, wenn ich vor zehn Menschen einen Vortrag halten sollte und ich sozusagen im Mittelpunkt stand und alle zu mir her sahen. In solchen Situationen sprach ich leise und auch schnell - ich lief gleichermaßen vor der Situation davon. Auch konnte ich keine Emotionen in das Gesprochene hinein legen, weil ich zu sehr mit dem Inhalt und der Formulierung beschäftigt war. Diesbezüglich half mir der Meister mit seinen Sprachübungen immens viel. Ich lernte langsam und laut zu sprechen. Ich lernte nicht nur mich zu beachten, sondern auch darauf zu achten, wie das Gesprochene ankommt und ob der Effekt, der erzielt werden sollte, auch eintrat. Der Monolog von Calderon "Das Leben ein Traum" war besonders gut geeignet Emotionen hinüber in das Publikum zu bringen.

„Das

Leben ein Traum“ von Calderon.

(Monolog von dem jungen Königsohn Sigismund)

Denn in den Räumen

der Wunderwelt in der wir schweben,

ist nur ein Traum das ganze Leben;

und jeder Mensch, erfahr ich nun,

er träumt sein ganzes Sein und Tun,

bis dann zuletzt die Träum entschweben.

Der König träumt, er sei ein König.

Und tief in diesen Traum versenkt,

gebietet er und herrscht und lenkt,

und alles ist ihm untertänig;

Doch es zerstäubt sein Glück der Tod,

der ihn zu wecken immer droht.

Wen kann die Herrschaft lüstern machen,

der weiß, sie schwindet beim Erwachen? –

Der Reiche träumet, und es zeigen

ihm Schätze sich doch ohne Frieden.

Es träumt der Arme auch hienieden,

er sei ganz elend und leibeigen.

Es träumet, wer beginnt zu steigen;

es träumet, wer da sorgt und rennt,

wer liebt und wer vom Hass entbrennt,

kurz, auf dem weiten Erdenballe,

was alle sind, das träumen alle,

obgleich nicht einer es erkennt.

Und also träum ich jetzt, ich sei

gefangen und mit Schmach gebunden,

wie ich geträumt vor wenig Stunden,

da ich mich glücklich sah und frei. –

Was ist das Leben? Raserei!

Was ist das Leben? Hohler Schaum,

ein täuschend Bild, ein Schatten kaum!

Gar wenig kann das Glück uns geben,

denn nur ein Traum ist alles Leben,

und selbst die Träume sind ein Traum.

Hätte ich damals die Möglichkeit gehabt mich in eine Yoga Einsiedelei zurück zu ziehen, so wäre dies die Erfüllung all meiner Träume gewesen. Ich hätte mich von der Welt zurück gezogen, um mich meinen mystischen Träumen hinzugeben. Allerdings wäre ich hierbei einer großen Illusion erlegen - nie wäre ich zu einer All-Liebe mit Verständnis und Bewährung gelangt, obwohl sie so nahe schien, und zwar deshalb, weil ich die Menschen aus diesen Träumen der Liebesverbundenheit ausgeklammert hätte. Liebe wäre ein euphorischer Zustand gewesen, ohne eine Bewährung durch die Begegnung. Ich schwärmte damals von einer Eremitage als einen ungestörten Ort der Gottesnähe. Gott zu finden, indem man seiner Schöpfung den Rücken kehrt, ist vielleicht doch nicht der rechte Weg, wenngleich er sehr verlockend sein mag. Jedenfalls war es anderes vorgesehen.

Hierzu ein Klartraum, den ich in jener Zeit hatte:

Ich stand auf

einem breiten Weg, rechts von mir eine Wiese, die sich sanft einen Hang hinauf

hob. Oben, etwa hundert Meter von meinem

Standort, wurde die Wiese von einem Buchenwald mit hohen mächtigen Bäumen

begrenzt. Die Sonne ging gerade auf und überzog die Stämme und Blätter der

Bäume mit rotgoldenem Leuchten.

Wie ich so die

wunderschöne Landschaft bewunderte, wusste ich auf einmal mit großer

Gewissheit: „Babaji wird in einem der nächsten Augenblicke die Wiese herab

kommen!“ Freudige Erregung erfasste mich - welch wundervolles Geschenk wieder

eine Begegnung mit Babaji zu haben!

Gespannt blieb

ich stehen und wartete. Aus dem Buchenwald trat ein Mann heraus. „Da, jetzt

kommt wer herunter! Das muss er sein!“ Diese Worte glichen gleichsam einem

inneren emotionalen Schrei.

Der Mann kam

näher und wurde für mich deutlicher erkennbar. Es war eine hagere Gestalt, etwa

um fünfzig Jahre, mit dem Aussehen eines Büroangestellten in ungebügeltem,

schlottrigem Anzug.

„Ach, das kann

er nicht sein“, dachte ich enttäuscht. "Babaji ist ein Inder und kein

Europäer, läuft nicht im Anzug herum und schaut zudem ganz anders aus.“

Der Mann ging an

mir vorbei und ich schenkte ihm keine weitere Beachtung mehr, den Blick

neuerlich wieder zum Rand des Buchenwaldes gerichtet.

Ich wartete

weiter, es dauerte für mein Empfinden lang und ich wurde etwas unsicher.

„Vielleicht täusche ich mich doch in meiner Erwartung“, dachte ich mir. „Ah, da

kommt wieder jemand die Wiese herab, das muss er sein!“

Als der Mann

näher kam und ich ihn deutlicher sehen konnte, erkannte ich: er hatte ein wohl

genährtes Bäuchlein, das sich vorwölbte und ein rötliches,

schwabbeliges Gesicht. Ach, wie war ich enttäuscht. „Das ist kein Asket wie die

Yogis des Himalaya“, dachte ich. Unbeachtet ließ ich den Mann an mir

vorbeigehen.

Da hörte ich ein

Lachen, das innen und außen gleichzeitig zu hören war. Dann kamen ernster und

dennoch noch in heiterem Ton die Worte:

„Wenn Du mich in

allen Menschen erkennst, dann werden wir uns wieder begegnen.“

Der Helltraum beschrieb meine damalige Situation treffend. Ich hatte Scheuklappen an den Augen und einen sehr eingeschränkten Blick. Ich hatte fixierte Ideale vor mir, die einem eher engen intoleranten Herzen entsprangen und nicht erkannten, dass ich eigens in diese Welt geboren wurde, um die Welt verstehen zu lernen. Ich wurde nicht in die Welt geboren, um der Welt zu entfliehen!

Ich sah in meiner Nähe zu Babaji meine Yogaverwirklichung. Er war mein Ideal, dem ich nacheiferte. Babaji war mir der Inbegriff von Liebe, er war mir innere Heimat und Geborgenheit. Nach wie vor bin ich fest überzeugt, dass obiger Traum nicht dem Unterbewusstsein entstammte, sondern mir von Babaji als telepathische Botschaft zugesendet wurde

Es wurde mir zwar gezeigt, dass Babaji eins mit dem göttlichen Allbewusstsein sei, jenseits einer Ich-Du Beziehung, doch war mir dies noch zu fremd, als dass es Eingang in mein Bewusstsein gefunden hätte. All-Liebe war nur ein Schlagwort, das ich gern in den Yogastunden akzeptiert hatte, aber es war nichts, das in mir eine innere Resonanz ausgelöst hätte und ich in seiner Tragweite verstanden hatte. Dennoch begriff ich die Traumbotschaft zumindest so weit, um sie als eine Aufforderung zu sehen die Menschen lieben zu lernen. Ich machte mich in dieser Richtung auf den Weg und es wurde ein weiter Weg, viel weiter als ich damals ahnte. Ein weiterer kleiner Traum jener Zeit zeigte mir was noch auf mich wartete:

Ich wanderte

entlang eines Ackerweges. Zur linken Seite war ein sehr großes Ährenfeld mit seinen schönen, vollen

goldgelben Halmen. Doch das Feld war sehr schütter und es gab viele und große

Leerstellen in dem Acker. Dies erfüllte mich mit großem Bedauern, denn ich

wusste, das Ährenfeld sollte meine Lebensleistung darstellen.

Dann wendete

sich mein Blick zur rechten Seite. Dort sah ich einen haushohen Schotterberg.

Ich erschrak. Das waren die Hindernisse, die „Steine auf dem Weg“, die es

abzuarbeiten galt. Wie sollte ich das bewältigen können, dachte ich mir

erschrocken?

Der Traum verdeutlichte mir die Botschaft: Yoga ist keine Romantik, sondern harte Arbeit an sich selbst.

5

Vertiefter Yogaunterricht

Es gibt einen Leitspruch den man Hermes Trismegistus zuschreibt:

Wie unten so

oben,

wie oben so

unten.

In Erweiterung kann man den Sinn folgendermaßen ergänzen:

Wie innen so

außen,

wie außen so

innen.

Die Formel besagt, dass das Äußere auf das Innere wirkt und umgekehrt. Das gab mir Ananda in Form einer Verhaltenslehre weiter. Aus den Bewegungen, der Körperhaltung, dem Gesichtsausdruck kann man relativ detaillierte Rückschlüsse über die psychische Verfassung eines Menschen ziehen. Umgekehrt gibt es auch die Möglichkeit, über Körperhaltung und Bewegungsabläufe auf die Psyche einzuwirken und die Persönlichkeit eines Menschen durch Training im positiven Sinne umzugestalten.

Der Meister war in seiner Jugend ein bereits gefeierter Schauspieler im Deutschen Theater zu Prag. In der Darstellung verschiedener Charaktere musste er in Sprache, Auftreten und Haltung die im Theater dargestellten Persönlichkeiten dem Publikum glaubhaft darstellen. In seiner Schauspielerschulung erlernte er die Charakterimitationen bis ins kleinste Detail.

Ananda wurde hierin seine gelehrige Schülerin. Sie versuchte Wissen und Methoden, die sie vom Meister übernahm, zusätzlich durch Yogaübungen, wie etwa bewusstes Atmen zu erweitern. Wir lernten uns mittels der von ihr gelehrten Methoden in eine Geisteshaltung zu vertiefen und diese durch Autosuggestion und Selbstkontrolle zu festigen.

Teils in praktischen Anwendungen innerhalb von Einzelstunden, teils in kurzen Bemerkungen begann mich Ananda in Verhaltenskontrolle und Körpersprache zu schulen. Wir saßen etwa im Freien an einem Tisch und beobachteten die Passanten. Ananda erklärte mir an den Details der Körperhaltung und Bewegung die jeweiligen Charakterzüge der Menschen. Ein erster wesentlicher Eindruck, den man schon aus der Ferne gewinnen kann, war die Beobachtung der Haltung und Bewegung beim Gehen. Unsere Yogastunden in den Kaffeehausgärten erwiesen sich hierbei als besonders geeignet für solche Studien. Vorbeigehende Passanten wurden beobachtet, einige Details ihrer Haltung oder Bewegung erklärt und dann wurde ich gebeten selbst einige Schritte zu gehen und das soeben erschaute Verhalten zu imitieren, wobei ich zum besseren Erkennen die zu studierenden Ausdrucksformen übertreiben sollte. Ich lebte mich in unterschiedliches Persönlichkeitsverhalten ein, imitierte dieses und horchte in mich hinein. Anschließend besprachen wir, was ich hierbei gefühlt hätte und wie es auf meine Stimmung und mein Selbstbewusstsein rückgewirkt hatte.

Gang, Mimik, Gebärden in ihrer Wechselwirkung zur Psyche verstehen und anwenden zu lernen, all das war zu komplex und aufwändig, um es in einem Schülerkreis weiter zu geben. Aber mir als bevorzugten Schüler wurde das alles erklärt. Unter all den möglichen körperlichen Ausdrucksformen waren es jene der Selbstdisziplin und Willensstärke, auf die Guru Ananda besonderen Wert legte und was sie sofort korrigierte. Aber mein Gang schwankte ohnedies nicht, ich hatte ein festes Auftreten, indem ich von der Ferse aus den Fuß abrollte und Guru Ananda war damit bestens zufrieden. Oft beobachteten wir gemeinsam die Gangart eines Yogaschülers und beurteilten sie, Rückschlüsse auf seine Eignung im Yoga ziehend.

Teilweise lehrte mich Ananda auch hierzu gehörige exotische Übungen. Ich erinnere mich an den „Fingertanz“, eine persische Übung, in welcher man durch Fingerstellungen auf die Psyche einzuwirken versucht.

Die Anwendung all dieser Methoden an mir selbst war nicht einfach. Es erforderte eine bleibende innere Aufmerksamkeit und immer wiederkehrende Korrekturen, wenn ich in alte Verhaltensmuster zurück gefallen war. In drastischen Fällen wies mich Ananda darauf hin, während sich der Meister mit Kommentaren zurück hielt.

Die ersten Korrekturen an mir betrafen sehr augenscheinliche Gegebenheiten, etwa Körperhaltung, Atmung und Lautstärke und Betonung der Sprache bei Vorträgen. Ein Aspekt, der mir durch meine Schüchternheit sehr zu schaffen machte. Am liebsten hätte ich mich bei meinen ersten Vorträgen in der Yogagruppe verkrochen. Der Meister übermittelte mir die richtigen Sprachtechniken, wie das in einem vorherigen Kapitel schon besprochen wurde. Guru Ananda erklärte mir die Wechselwirkungen zwischen Psyche und äußerem Verhalten. Das was ich unter dem Meister rein technisch erlernte, half mir Ananda psychisch zu verstehen. Etwas zu verstehen heißt jedoch noch lange nicht es zu können! Die Yogamethode des Sattipathana kam mir bei der Umsetzung sehr zur Hilfe. Ich fragte mich: „Wer hat Angst, das vergängliche Ego oder das unsterbliche Selbst?“ Weiter sagte ich mir: „Deine Aufgabe im Yoga ist es über das vergängliche Ego hinauszuwachsen und sich nicht damit zu identifizieren.“ Das half mir, mich nicht so wichtig zu nehmen und mich voll auf den Inhalt zu konzentrieren. Natürlich spricht man, wenn man Angst hat, leise. Es kostete mich eine starke Überwindung laut zu sprechen. Letztendlich war es nicht die Lautstärke, sondern die Psyche, welche ich im Vortrag kontrollieren musste. Dass ich laut und deutlich sprach, darauf achtete Ananda ganz besonders. Sie ließ in keiner Weise mangelnde Selbstdisziplin zu.

Um es mir leichter zu machen, verschaffte sie mir Unterlagen und hörte sich in der Anfangszeit vor der Stunde meinen Vortrag an. Das gab mir mehr Sicherheit, denn ich wusste dann, dass zumindest inhaltlich alles in Ordnung wäre und ich diesbezüglich keine zusätzliche Furcht haben müsste.

Noch schwerer als Vorträge waren Gedichte. In den Gedichten mussten die Emotionen voll zum Tragen kommen. Ich konnte nicht einfach intellektuell in den Raum sprechen, sondern musste meine Zuhörer anblicken und meine Gefühle in Klang, Lautstärke und Pausen zum Ausdruck bringen. Um das zu können musste ich autosuggestiv mein Selbstbewusstsein stärken, von dem Gesprochenen überzeugt sein, und zwar derart stark, dass Denken und Fühlen auf die Zuhörer übertragen wurden. Ein innerer Widerstreit meinerseits zwischen Wollen und mangelndem innerem Vertrauen hätte die innere Kraft zum Verschwinden gebracht. Es war ein Konflikt, bei dem ich in den ersten Versuchen ein Verlierer war. Ich schaffte zwar den Vortrag, aber man erkannte eine unsichere Persönlichkeit dahinter. Da lernte ich das erste Mal die Kraft der Autosuggestion. Hierzu bedurfte es auch eines für mich überzeugenden Argumentes. Einfach gut sein wollen, das hätte nicht gereicht. Es gelang mir das Ich mit seinen Ängsten auszuschalten. Ob ich nun Erfolg hatte oder versage waren Sichtweisen aus dem Ego heraus. Ich gab mir den klaren Befehl "mach, was dir aufgetragen ist", ohne all den inneren Kämpfen. Bringe die inneren Kämpfe durch Stille zum Schweigen. Es war mein erster Willensbefehl, worunter ich einen absoluten, autohypnotischen Befehl verstehe, der nicht nur für den Augenblick, sondern auch in zukünftigen Zeiten wirkt. Wie mit einem Kippschalter waren die Ängste, Zweifel und das mangelnde Selbstvertrauen ausgeschalten, von einer Sekunde zur anderen. Es gab kein Wenn und Aber mehr, sondern nur den inneren Befehl, der absolut war und dem sich nichts in mir entgegen stellen durfte und konnte. Aus der Not heraus, ohne zu Erahnen was ich da tat und was geschah, gebar ich das erste Mal die Kraft des inneren Befehles, eine gleichsam magische Kraft, die mir in späterer Zeit schier Unmögliches zur Kleinigkeit werden ließ. So konnte ich später mittels des inneren Befehles, der zugleich mit Gedankenkontrolle verbunden war, eine aufkommende Depression wie mit einem Lichtschalter von einem Augenblick zum anderen ausschalten. Diese Kraft erforderte keine Konzentration, keine Überwindung. Es war ein magischer Befehl und statt der Depression befand ich mich in einem euphorischen Zustand gepaart mit immenser Kraft.

Was die Fähigkeit des Vortragens anbelangt, war Guru Ananda eine Meisterin auf diesem Gebiet. Hätte sie es gewollt, so hätte sie solcherart eine Raum füllende Gruppe suggestiv oder beinahe hypnotisch führen können. Sie hatte Wortkraft! Jetzt, wo ich diese Erinnerungen niederschreibe, erinnere ich mich an eine Begegnung mit Ananda, die ich vor zirka zwei Wochen hatte:

Ich betrat einen jenseitigen Yogaraum. Gegenüber von der

Türe, durch die ich den Raum betreten hatte saß Ananda auf einem niederen

Stuhl. Sie blickte zu mir mit leicht geöffnetem Mund. Aus ihrem Mund strahlte

goldenes Licht hervor, was in mir einen seltsamen, ungewohnten Eindruck hinterließ.

Meine psychologische Schulung durch Ananda wurde immer subtiler und detaillierter.

Das, was mit Gestik, Haltung, Mimik usw. begonnen hatte, wurde von Ananda später durch Graphologie, Schriftkunde, erweitert. Auch in der Schrift, lernte ich, kommt die Gesamtpersönlichkeit zum Ausdruck. Einige Graphologen behaupteten sogar, dass man durch eine Änderung des Duktus der Schrift seine Persönlichkeitsmerkmale ändern könne.

Ananda holte aus ihrem Bücherregal den „Klages“, ein dickes, sehr trocken geschriebenes Fachbuch. Damals war es die bekannteste Lehrschrift der Graphologie. Mit dem Buch als Lernunterlage und mit Hilfe von Anleitungen Anandas vertiefte ich mich im Grundwissen der Schriftdeutung.

Die Schriftdeutung geht von den vier Grundrichtungen des Menschen aus:

Oben (Oberlängen): entspricht der Kopfregion, dem Intellekt. Sind die Oberlängen schmal entspricht dies nüchternem, zielstrebigen Denken. Sind die Oberlängen ausholend, so spricht dies für eine phantasievolle bis schwärmerischen Veranlagung.

Unten (Unterlängen): der Boden die Basis, das Materielle. In der Breite und Länge der Schleifen zeigt sich die Betonung des Aspektes des Erdhaften, Materiellen und der Sexualität.

Die Neigung der Schrift. Es ist hierbei nötig zu unterscheiden, ob die Schrift von einem Rechtshänder oder Linkshänder stammt; zeitbedingte Gepflogenheiten und Schulzwänge sind ebenfalls von Einfluss - deshalb ist eine Altersangabe der Schreiber nötig.

Rechts ist das Zukünftige, das wohin man strebt (bei Rechtshändern). Vorgeneigt strebt man hin.

Links (bei Rechtshändern) ist das Vergangene, das woher man kommt. Ist die Schrift dort hin geneigt, so hat dieser Aspekt besondere Bedeutung - psychische Bindungen, Scheu vor Taten (Tat erfolgt in der Zukunft) etc. Linksneigung kann auch Angst vor der Zukunft sein.

In der Schrift spiegelt sich auch eine Gestik wie sie mit den Armen erfolgen können, etwa weit ausholend und übertreibend, kraftvoll oder hauchzart und vieles mehr.

Von der Graphologie her war es nicht mehr weit zur Psychologie und von dort zur Traumdeutung. Besonders schätzte ich die Archetypen Lehre nach C.G. Jung, als Grundelement der Symbolkunde.

Mein Wissen und Interesse weitete sich aus bis zur Mythologie und Symbolik in der Volkskunde. Ein diesbezüglich ungemein reiches Feld boten Märchen und ich liebte es, solche in den Yogastunden zu bringen und auszulegen. Die Wissensgebiete verzweigten sich immer mehr und es reichte nicht mehr Notizen in einem Protokollbuch anzulegen. Ich legte mir meine ersten, nach Sachgruppen geordneten Skripten zu, etwa ein „Symbollexikon“, das ich bebilderte und mit Beispielen aus eigenen Träumen belegte.

Ananda war bei aller Religiosität realitätsnah und pragmatisch. Das, was ich im sozialen Verhalten und Auftreten bei ihr erlernt hatte, wurde durchgetestet. In diesem Sinne wurde ich gelegentlich Bekannten aus dem Nahkreis vorgestellt und bei Einladungen mitgenommen.

Mein Selbstbewusstsein und meine Selbstsicherheit wuchsen mit zunehmenden Erfolgen und Ananda zog mich vermehrt als Berater ins Vertrauen. Es gab vieles um den Meister und die Lebenssituation, das sie mit Außenstehenden nicht besprechen konnte. Allmählich wurde ich für sie, tatsächlich wie vom Meister vorhergesagt, zu einer Stütze.

6

Hinter den Kulissen

Ananda war zumeist sehr ernst. Ich interpretierte dies als Persönlichkeitsmerkmal und als Folge der tiefen Einsichten durch Yoga, in dem Sinne: Die Welt ist eine Prüfung, der man nur mit Ernst und Kampfgeist begegnen kann. Das entsprach ungefähr meiner Idealvorstellung, die ich in Ananda hinein projizierte. Yoga als innere Kampfdisziplin, das gefiel mir, dagegen Yoga als Meditationsweg, der uns heiligt und zu liebevollen Wesen macht, das hätte ich damals als einen verweichlichten Weg betrachtet.